■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部 2章 3話2

( 前頁 / TOP / 次頁 )

側仕え三人を従えて、ラルッカはダドリーを追っていた。相手に悟られぬよう注意を払いながら、その後をそっと尾行(つ)けていく。

「──まったく、なんて顔をしてるんだ、ダドの奴! 見ていろ。あの顔はきっと、今に何かしでかすぞ」

後ろを歩く小柄な側仕えの一人──駆け戻ってきた件の部下が、周到な上司の顔をマジマジと見上げた。

「……よく分かりますね」

「長い付き合いだからな、あいつとは」

見慣れた癖っ毛の後ろ姿から目を離さず、ごく小さく舌打ちする。外面(そとづら)は飄々として見えるが、その実ダドリーは、実にしぶとく往生際が悪い。あの男が一度はね付けられたくらいで、じっと大人しくなどしているものか。

左の肩から荷物をぶら下げ、空いた右手をポケットに突っ込み、ダドリーは不貞腐った足取りで歩いて行く。彼に貼り付けておいた部下達の報告によれば、ラトキエ邸から憤然とした顔で戻って来るなり、自分の荷物を手荒く纏め、驚いた執事が止めるのも聞かずに、フイとロワイエ邸を出て行ったのだ。

「無茶な真似をしなけりゃいいんだが……」

案の定、ダドリーは不機嫌極まりない顔だ。肩で風切り、口先を尖らせ、道端の石を蹴り飛ばしながら歩いて行く。あの怒りが向けられている先は、間違いなく、この事態を作り出したラトキエ領主──いや、代行のアルベールだろう。

「頼むから、問題を起こしてくれるなよ。どうも、あいつには無鉄砲なところがあるからな……」

もし喧嘩を吹っかけようというのなら、未然に彼を止めねばならない。

しかし、

「何処へ行くんだ、あいつは」

その不可解な行動に、ラルッカは首を傾げた。

これでは、まるで方向が違う。人けなく静まり返った大商館の間を無造作に突っ切り、そのまま南下を続けた彼は、とうとう、街を南北に区分ける境界線──白大理石の薄い階段の場所まで辿り着き、それを降りてしまったのだ。この先は、南の区画の《 露店街 》──そう、どうやら一大歓楽街の広がる南西区域へと向かっているらしいのだ。

「……やけ酒でも呷(あお)りに行く気か?」

しかし、昼日中のこの時間、大抵の店はまだ開店してはいないだろう。それが目的とは思えない。そして、やはりというべきか、ダドリーはそんなものには目もくれず、妙に寂れて見える閑散とした昼の歓楽街を通り抜け、ぶっきらぼうな足取りで奥へ奥へと進んで行く。しかし、この先にあるものなど、街の大抵の者が敬遠する、あの場所くらいのものなのだが──?

これまでパラパラと歩いていた疎らな人影も、ついにはなくなり皆無となった。件の場所は目前だ。街角にある、あの蔦の這った古壁の向こう側。だが、足を止める気配は全くない。

「あいつ、《 異民街 》なんかに何の用が」

周囲の様子をそっと見回し、ラルッカは気鬱の溜息をついた。

壁一面にしっかりと根を下ろした蔦の葉が、微風に靡いてサワサワと揺れた。歩行速度を緩めることなく街角を曲がった癖っ毛の背が、青蔦揺れる古壁の向こうにフイと消える。

ついに足を踏み入れたその背を見失わぬよう、それに続いて角を曲がり、件の界隈へと素早く踏み込む。しかし、足を踏み入れたその途端、四人の追跡者達は、恐る恐る辺りを見回して、胡散臭そうに眉をひそめた。

まるで、別世界に紛れ込んだようだった。

《 異人街 》については、これまでも人の噂で聞いていたが、この界隈の雰囲気は、様々な色彩で明るく彩られ整然と整った表通りなどとは全く違う。

人っ子一人歩いていない。痩せた野犬が一匹、茶色の首を地面に垂れて、道の端をうろついている。

日当たりの悪い狭い道。舗装のない剥き出しの地面。そこには、くすんだ灰色の四角い建物群があった。突如現出した高い壁が眩しい陽光を遮って、場違いにも侵入して来た者達の視界を、無愛想に、そして、剣呑に塞ぐ。まるで廃墟だ。

知られざる街の横顔は、実に素っ気ないものだった。煌びやかな表通りから入って来ると、薄汚れたこの界隈は、随分と殺伐としていて、白け荒んだ感じを受ける。奇妙に甘ったるい嗅ぎ慣れない匂いが其処彼処に立ち込めているように思うのは、この辺りが《

異人街 》の名で呼ばれる "特別な区域" だということだけが理由だろうか。

道の両側に聳えるようにして立ちはだかる建物群。その何れもが頑丈そうで、皆似たり寄ったりの造りだ。店が開いておらず道端に露店がないせいで、この界隈の骨格部分が──その特徴的な風貌が、よく分かる。

何れの壁も塗装は見るからに適当で、所々剥げ落ちたままだったり、ひび割れの白い補修痕が大きく走っていたり、真っ赤な塗料で何事か大きく書き殴られていたりする。中には鉄骨剥き出しの物さえある。その荒みきった有様は、地下貯蔵庫として買い取った件の建物のそれに匹敵する。

客商売には不適格であろう、この野卑で粗雑な空気からは、"客への阿(おもね)り"などというものは一切感じられない。表通りに居を構える煌びやかに飾り立てた店舗では、凡そ考えらぬ無作法な態度だ。時計のついた赤い三角屋根も、風見鶏の飾りの付いた青い屋根も、磨かれた金の鐘も、明るい感じに描かれた楽しげな客寄せ看板も、そこにはない。あるのはただ、"客が切実に欲するから売る"という売り手上位の素っ気ない姿勢のみだ。そして、それはこの界隈で商われる商品の特殊性を端的に表していると言える。

四角い建物に挟まれた通りでは、緩く吹き攫われてきた紙ごみが、道端の壁に張り付いている。普段ならば、多くの者でごった返す《

異人街 》も、店舗の大半が閉店した今は、薄暗く乾いた時間の中にひっそりと沈み込み、この閑散とした寂れようが、元より胡散臭い裏通りの荒れ荒んだ雰囲気に、尚一層の拍車をかけている。

《 異人街 》──ここは特殊な地区である。まともな市民ならば、まずは足を踏み入れたりはしない商都カレリアの暗黒部、《 遊民 》達の巣窟だ。俗にブラックマーケットとも呼ばれるこの一帯では、日々物騒な武器の類いが商われ、悪い噂が後を断たない。得体の知れぬ《

遊民 》達が我が物顔で横行し、警邏さえ配置されていないので、自然とその手の脛に傷持つ物騒な輩ばかりが集まってくる。その為、今や一般人にはとても立ち入る事の出来ない危険極まりない伏魔殿と化している。それが、ここの実情だ。

敵軍に包囲された今、元より人けはないのだが、店の様子を見にやって来る店主達の姿さえなく、こうまでひっそりしているのは、ディールに包囲されるというこの不測の事態が、《

遊民 》達が不在にする時期に偶然当った為だろう。毎年この時期になると、彼らの多くは店を閉め、商都を出払ってしまうのだ。ノースカレリアで開催される豊穣祭に参加する為に。

農耕地帯ならば大抵は、この手の祈願祭はつきものだが、ノースカレリアのそれは規模が大きい。かつてはこの地方都市の祭も、付近の農民が寄り集まって、ただ翌年の豊作を祈願するだけの簡素で地味な行事に過ぎなかったが、いつの頃からか趣を変え、今ではすっかり《

遊民 》主体の一大イベントに取って代わられている。

そう、今や豊穣祭の主役は《 遊民 》だった。彼らなくして成り立たない。派手なパフォーマンスで人目を惹きつけ、地味な一地方都市の祭に彩りを添える。彼らの魅力的な芸妓の評判が、各地からの見物客を呼び込み、北カレリア地方の寂れた街は、毎年この開催時期だけは、結構な盛況ぶりを見せるのだ。

つまり、《 遊民 》達が祭で大移動したお陰で、こうしておおっぴらに大手を振って歩いていられる、という次第なのだった。そうでもなければ、彼らのテリトリーに踏み込んだ途端、柄の悪い連中に目を付けられて吊るし上げを喰っている。一目で富裕な層と分かる官吏などなら尚更だ。

無論、そうした事情は、あのダドリーとて同じな筈だが、しかし彼は、やはり臆する風もなく、相変わらず憮然と口を尖らせて、荒んだ風の吹き荒れる無人の通りを奥へ奥へと進んで行く。

この行動の意図が分からず、ラルッカはすっかり困惑した。柳眉をひそめて首を傾げる。

「──まさか、あいつ!」

ハッと、そこに気がついた。

「例の《 遊民 》どもと接触する気か!」

確か、自領から引き連れて来たとかいう胡散臭い連中がいた筈だ。そうだ。自慢げに話していたではないか。戦地シャンバールで、日頃、傭兵をして稼いでいるのだと。

間違いない。

普段は寄り付きもしないこんな物騒な場所に、こうしてわざわざ足を運んだくらいだ。彼らと示し合わせて、何事かしでかそうとの魂胆だろう。

領家を襲撃して、当主に脅しをかける気か!?

「──あんの悪ガキが!」

そこに気づいて、ラルッカは忌々しげに舌打ちした。

あの男なら、やりかねない。なにしろ、子供の時分に、似たような年頃の仲間を集めて、ガキ大将として長らく君臨していたような奴なのだ。そして、その延長で大人になった。そう、ノースカレリアの雄大な自然の中を、日々野生児として駆け回っていたあの男は、妙に大胆なところがある。

彼がささやかな武力を持っていたことを、不覚にも、今まで、すっかり忘れ果てていた。

しかし、早々勝手な真似をされては困る。こちらの対応にどんなに不満があろうとも、ここは彼の領土ではない。依然としてラトキエの治める土地であることに、何ら変わりがある訳ではないのだ。確かに、アルベールのあの態度では、不満を持つのも無理はないが。

そう、現に、何の進展もない。こうしてディールに包囲され、不甲斐なく閉じ込められてからというもの既に十日あまりの時が経つが、軍兵は未だ門前に張り付いたまま、いつまで経っても動きを見せない。殊更に攻撃を仕掛けてくる訳ではないが、領家も何ら有効な打開策を打ち出せず、この地を取り仕切る筈の当主からは、それについて何ら釈明らしきものもない。これでは街の不安は募るばかりだ。

ダドリーの不穏な行動を、尾行(つ)ける目の先で追いながら、ラルッカは無意識に自分の首に手をやり、シャツの首元を緩めた。

息が詰まる。

暑い日差しのせいばかりでもないだろう。

まるで柔らかな真綿で、首をジワジワと締め付けられてでもいるかのようだ。

街中の重苦しい空気に、市民達の不安そうな顔。閉塞した街中には、刻一刻と不穏な気配が高まっている。これでは、拳を振り上げた彼らが、領家の門前に押しかける日も近かろう。

そう、崩落は、既に始まっているのだ。それらが起こるのは、もう時間の問題に過ぎない。それが、手に取るように分かる。

予想通り招集をかけたらしいダドリーは、荒んだ建物の街角で、密かに《 遊民

》達と落ち合った。相手は荒くれた身形の四人組だ。しかし、ただ会ったというだけでは、彼らを取り締まることは、さすがに出来ない。シラをきられれば、それで終わりだ。そう、捕まえるのならば、現場を取り押さえなければ。

何をしているのかダドリーは、中々その場から動き出そうとしない。ジリジリしながら、次の動きをしばし待つ。彼らの動向を窺っていると、一旦、彼らの元を離脱した男が、建物の陰から、何やら大きな生き物を引いて戻って来た。

「──馬?」

それを認めて、ラルッカは面食らった。

思わぬ光景だった。男は二頭の手綱を手にしている。少しして、その後ろから別の男も姿を見せた。その手にもやはり馬の手綱が握られている。馬の数は全部で五頭──ここに集合した人数分ということらしい。

「出かけようというのか? しかし、この時分に、何処へ行く気なんだ」

まさか、あの馬を疾駆して憂さを晴らそうというのではないだろう。いくら人通りがないとはいえ、ここは街中だ。何時如何なる場所から人が飛び出してくるか分からない。そんな場所で馬を駆るような無茶な真似は、あの男とてする筈がない。無論、ここからラトキエ邸まで馬が必要な距離でもない。南の正門まで行くというなら確かに距離はあるけれど、しかし、まさか、ここにいる五人のみで、外で犇く大軍勢に突っ込もうと考えるほど、彼は甘くもなければ愚かでもあるまい。

──いっそ、このまま、大人しく帰ってくれればいいんだが。

淡い期待が、ふと胸を過ぎる。

しかし、ラルッカは首を振って打ち消した。

──無理だろうな。あいつが、この惨状を見て、すごすごと引き下がる訳がない。

そう、これで済む筈がない。公人の立場で視察に来たというのならばともかく、彼は今、全く足枷のない状態なのだ。何よりここには、彼にとっての最優先事項──"領民"

がいる。

商都カレリアは、ダドリーにとっては故郷とも呼べる特別な街だ。そして、長年共に暮らしたこの街の民は、彼が意識した最初の"領民"でもあったろう。不遇と失意に喘いだあの日々、自分が治めるべき"領民"の姿を彼らになぞらえ、日々それを想って暮らしていたのに違いない。

そう、彼には特別な思い入れがあるのだ。停滞しきったこの状況が、同じ領主として単に歯がゆいというだけの単純な話ではない。領家が無視を決め込めば、街の者は煽りを食って日々困窮することになる。それが分かっていて尚、見捨てて帰ることなど出来よう筈がない。必ず何らかの手を打ってくる。

ならば、どうする──?

「……どうなさいますか、上席徴税官殿」

ふと、その声に振り向けば、供に連れてきた三人の側仕えの内の一人だった。

「ここから先は、我々だけでは危険ではないかと」

前方の様子をチラと眺め、その目を返して伺いを立ててくる。三人は何れも困惑した顔だ。互いの顔を見合わせているところをみると、ダドリーが落ち合った《

遊民 》達の荒くれた姿を見て、どうも尻込みしているらしい。いくら他の《 遊民

》達が出払っていて人けがないとはいえ、やはり、こんな薄気味の悪い界隈には長く留まりたくない、というのが本音だろう。

だが、それを一瞥して目を返したラルッカは、

「後を追え」

集合している彼らの後ろ姿から目を離さずに、足を進める指示を出す。

「し、しかし、上席徴税官殿!」

「ダドリー=クレストは賓客だ。万が一のことがあってはならない」

「それでは尚更、早くお止めしないと」

「そ、そうですよ。この辺りは物騒ですし、早くお連れして引き返した方が──」

「まだだ」

「「「 は? 」」」

きっぱりとした口調に阻まれて、部下一同は揃ってポカンと口を開けた。

「もう少し、このまま様子を見る」

「……しかし」

進言をはね退けられて、尚渋る。顔を見合わせた三人は、腑に落ちなさそうな面持ちだ。上司の指示の意図が分からないのだ。

「この機に見極めておきたいことがある」

短く理由を付け足して、ラルッカは更に足を進めた。

一行は《 異人街 》の奥へと向かっているようだ。

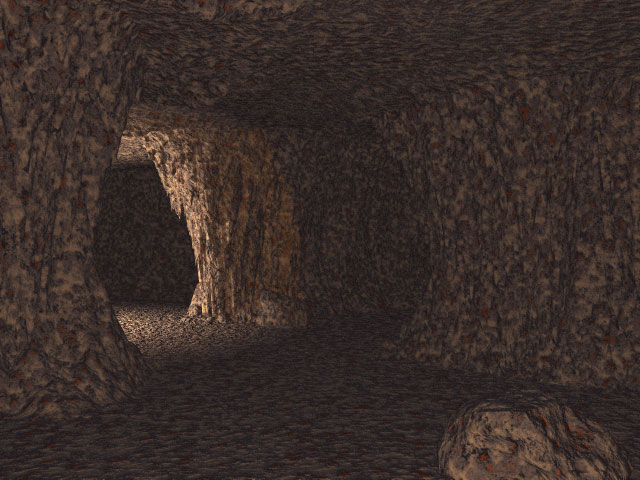

相手に気取られぬよう足音を殺し、建物の陰に身を潜めたまま、荒んだ街中をしばらく歩く。すると、行く手に奇妙なものが現れた。

四角く古びた建物の陰、目立たぬ右手の壁脇だ。薄暗いその場所の地面には、鉄の棒が四隅に立てられ、雨除けの用途なのか汚い幌が掛けてある。入口の一方を残して大きな幌ですっぽりと包み込まれたその下の地面には、深く掘り下げられた黒い大穴。四角く木枠で縁取られ、横幅は大人の身長ほど。ポッカリと口を開けたその先が、緩やかな傾斜になっているのが分かる。

( あんな所に!? )

ラルッカは目を見開いた。

それはまさしく、地下へと降りる"抜け道"の出入口だった。長らく探していたそれは、実に彼らの巣の中にあったらしい。街壁の周囲をどれだけ丹念に見て回っても、これでは発見出来ない筈だ。

打ち合わせでもしているのか、ダドリーは、四人の《 遊民 》達と出入口付近でたむろしている。だが、やがて、自分の馬を見上げると、その長い首を撫で、軽々と鞍の上へと跨った。他の四人も次々と続く。彼らはそのまま、薄気味の悪い地下への坑道へと降りて行く。如何にも《

遊民 》然としたザンバラ髪の荒くれた男が一人、二人、そして──

「待て、ダドリー!」

満を持して、ラルッカは潜んでいた物陰から飛び出した。

三人の側仕えもバタバタと続く。手綱を取って馬を操り、高い馬上で振り返ったダドリーは、突然現れたラルッカを見て怪訝な顔だ。

「──よお、ラル」

胡散臭そうな顔で、それでも一応、面倒そうに顎をしゃくる。

「馬から下りろ! そんなものに乗って何処へ行く気だ!」

ラルッカは制止しつつ目を怒らせた。彼の行き先が知りたかった訳ではない。不法な"抜け道"使用の現場を取り押さえたのだ。無論、この場への足止めが最優先事項。それを訊いたのは単なる弾み。しかし、意外にも、眉をひそめたダドリーは、この問いに対して律儀に、しかし、簡潔に答えてきた。

「決まってんだろ、トラビアだよ」

けんもほろろの、ぶっきらぼうな返事。

ラルッカは息を飲んだ。

「トラビアって、お前、まさか──」

「ああ。打って出る」

「敵陣に突っ込むつもりか!」

愕然と目を見開き、とっさにラルッカは怒鳴りつけた。だが、当のダドリーには大して気にした風もなく、トラビアのある西へ向けて、至極当然のように顎をしゃくる。

「こっちが駄目なら、あっちの領主だ。これだけの軍勢がこっちに詰めてりゃ、自国は手薄だ。ディールの領主の首根っこ掴んで、何が何でも引き摺り出してやる」

「無謀だ!」

「──無謀? どっちがだ」

小馬鹿にしたように鼻を鳴らして、ダドリーは挑むように目を向けた。

「分かっているだろ、ラル。無策のまま放置すれば、領民の心は離れるぞ。一度民の不信を買えば、信頼を取り戻すのは難しい。すぐにも街で暴動が起こる。そうなれば、ラトキエは一気に潰れる」

「だからといって、お前がディールに掛け合う気なのか。何を馬鹿なことを考えている! お前は他領の領主だろう! 勝手な真似は許さんぞ。ここはラトキエの──」

「だったら、他に手があるかよ!」

苛立った声音が、鋭くラルッカを遮った。

絶句したその顔を見やって、ダドリーは冷ややかに目を向ける。

「見損なったぜ。ラル、お前も腰抜けのクチだったとはな。いつから、そんな臆病者に成り下がった」

「──なんだと! 貴様、もういっぺん言ってみろ!」

思わぬ揶揄に、ラルッカは弾かれたように顔を振り上げた。拳を憤然と握り締める。だが、ダドリーは、

「ああ、何度でも言ってやる。あの腑抜け領主にお仕えして、お前の性根まで腐り切ったか」

「俺だって、この事態は不本意だ! 出来ることなら何とかしたい! しかし、俺はラトキエの一門だ! こればかりは、どうにも──」

「吼えてろよ」

ダドリーはせせら笑った。

「口先だけなら、なんとでも言えるぜ。──甘えんなよ、ラル。どんなに立派な言い草でも、結果が出なけりゃ意味がない。お前は精々部下共相手に、お得意の屁理屈をそこで振り回しているがいいさ。それがヘタレなお前にゃ似合いだぜ」

言うだけ言って冷ややかに嘲笑うと、ダドリーは《 遊民 》達へと顎をしゃくった。それを合図に馬首を返した馬達が、暗い"抜け道"の中へと次々に消えて行く。ダドリーは振り返りもしない。

放り投げられた揶揄混じりの罵倒に、ラルッカは絶句したまま立ち尽くした。

「……ど、どうなさいます? 上席徴税官殿」

固く握った上司の拳が、フルフルと不穏に打ち震えている。

怒り狂っているのは一目瞭然。確かに、ああまで露骨に罵倒されれば無理もないが。

部下達は、そぉっと顔色を窺った。無論、とばっちりなんかはご免である。

「あ、あのぉ……上席徴税官殿……?」

「……馬を引け」

「「「 は? 」」」

「ダドリー=クレストの後を追う」

「お、追うのですか?」

指示を仰いだ部下の一人が、薄気味の悪い "抜け道" を眺めて、躊躇しながら目を戻した。

「し、しかし、上席徴税官殿、お言葉ですが、今、我々が街を離れる訳には……」

戸惑いの隠せぬ顔だ。

しかし、背けられたままの上司の背は、微動だにしない。

部下達の説得が、懇々(こんこん)と続く。

「この通り、未だディールに包囲されておりますし、今、遠乗りに出かけるなど、ご領主様が許可なさる筈が、」

今にも上着の裾を引っ張らんばかりだ。

しかし、

「……」

「あ、あの……? 上席徴税官殿?」

金縛りか?

三人は顔を見合わせた。

あまりにも反応がないので、不安になって、ゆさゆさと腕を揺すってみる。

すると、やっと、

「徴税官、じゃない」

「「「 ? 」」」

返答あり。

しかし、意図が不明だ。意味が全く分からない。

互いの顔を見合わせる部下達に、ラルッカは不敵に振り向いた。そして、

「俺のことは、以後、"司令官" と呼べ」

きっぱりと宣言。

「「「 ……は? 」」」

なんだか風向きが妙である。

なんだ?"司令官"って。なんだなんだ?とコソコソと相談し始めた彼らを尻目に、ラルッカは、ふんっ!と鼻息荒く腕を組む。

「貴様! 許さんぞ! 天パー野郎! 俺を愚弄するとは断じて許さん! 悪ガキ風情が何たる態度だ! とっ捕まえてケチョンケチョンにしてやる!」

「「「 じょ、上席徴税官殿? 」」」

部下一同がギョッと引く。

突如、粗暴に豹変なさった上席徴税官殿は、目下、ギリギリと歯を食いしばっておられる模様。──と、クワっと三人を振り向いた。

「何をボサッとしている! 馬だ! 馬っ!」

あらぬ方向をアチコチ指差し、意気も盛んに檄を飛ばす。

「……は、はあ、……しかし……」

内勤専門の文官ではあるが、彼らはいっぱしの官吏である。応募資格に乗馬の項があるので、彼らとて、馬に乗れない訳ではない。しかし──

「いいから、さっさと連れて来い!」

「はあ、……ですが……」

そんなもん、いったい何処にあるというのだ?

問題はそこである。

「……しかし、……いきなり、そう仰られましても……」

困った部下が、人けのない商店街をゆっくりと見回す。

気軽に言ってくれるが、我がまま言うにも限度がある。ここは街中であって、牧場ではない。馬など、そう都合良くホイホイ調達出来るようなものではないのだ。

「そ、そうですよ。馬なんて何処に──」

困った愛想笑いで、困った上司を何とか宥めようと、三人一致団結して言葉を連ね──

が! しかーし!

「いーからっ! 御用だとでも何とでも言って、そこいらに繋いであるのを、かっぱらって来いっ!」

「「「 …… 」」」

とても上席徴税官殿とは思えぬ野蛮なお言葉である。

腑に落ちない顔で首を傾げつつも、指示を受けた部下達が(内心渋々)街の四方に散る。ふんっと仁王立ちした当の上司殿は、通りの真ん中で待機である。目下沸騰しているらしい彼の頭の中には、"見つかるまで日陰で休んどく"という安易な選択肢はないらしい。

しがない宮仕えの身は辛い。方々に散った三人の部下達は、(無理だとは思うが、仕方なく)アチコチ要望の品を探して回る。しかし、"努力は必ず報われる"の名言通り、物事というのは、頑張れば、それなりのご褒美があるもののようで──

数分後、

「──あ、ありましたっ! 馬です! 上席徴税官殿っ!」

嬉々として声を張り上げた彼は、日頃の行いが頗る良いらしい。

「よし! よくやった、カルル!」

膝を打ち、満足げに頷く上司殿。

しかし、これはあまりにも胡散臭い成果である。その吉報に「え゛!?」と同時に振り向いた部下達二人の目は、驚愕でまん丸に。「こっちでぇーす! こっちこっちぃ!」と片手をブンブン振り回す小柄な部下の元へと詰め寄るように駆け参じ、それぞれ彼の腕を引っ掴んだ。そして、「よおーし! よおーし! よくやったっ!」と馬の首を一人上機嫌でパタパタ叩いている上司を尻目に、三つの頭をピタッと寄せ合い、すかさずコソコソと内緒話を再開する。

(本当に見つけたのかよ。すっげーな、カルル)

(でも、何処にいたんだ? そんなもん)

(……うん、それがさ、)

問われたカルルが、どうにも腑に落ちない顔で、ヒョイとそちらに指を差す。

「どうしてなんだか、その店の前に繋いであってさ」

そう、何故か、キチンと四頭の馬が。

奇怪な合致に、三人揃って小首を傾げる。だって、あまりにも都合が良すぎやしないか。

しかし、そんなことを悠長に検討しているような場合ではなかったのだ。

「何をしている! 天パーを追うぞ!」

首を捻っていた彼らの背に、ただ今、やけに張り切っているらしい上司殿の怒号が降りかかる。

「「「 は、はいぃ──っ! 」」」

その場でギクリと飛び上がり、彼らは慌てて、それぞれの手綱を引っ手繰ったのだった。因みに、さっきの一件で、保護すべき"賓客"は、一気に "天パー" へと格下げになったらしい。

ラルッカの部下三人組は、薄暗い洞窟にしゃがみ込んで、三つの頭をモソモソと突き合わせていた。クレスト領主を追跡中、思わぬ場所で、意外な物を発見したからだ。

「……なんだ? このデコボコは」

「え? 何? レール?──でも、なんだって、こんな所にこんな物が」

湿った地面に敷設されたレール。 "抜け道"なんてとんでもないものを見つけちまっただけでも十分に世紀の大発見だというのに、更にその上、の発見である。

「へえ……コルタの鉱山にあるヤツみたいだな」

「「 鉱山に? 」」

ハモった二声が、水滴したたる岩の天井に、程よく不気味に反響する。

「──ほら。あれだよ。知らない? この上にトロッコを置いて、掘削した土砂なんかを運び出したりするのに使うんだ。前に一度、コルタを視察した時に、見たことがあるんだ」

「でも、この付近には鉱山なんか一つもないだろう。なのに、なんで、こんな物がここにあるんだよ」

「知らないよ、そんなこと僕に言われても」

「地下に、こんな物があるなんて話は聞いたことがないぞ。しかも、こんなジメジメした所、いったい、どういう用途で」

「なー、まだ使えるのかな?──もう錆びてる? 古い物か?」

薄暗い坑道にしゃがみ込み、三人が素直な直毛頭をヒョイと寄せ合い、何やらゴソゴソと動いている。見た目よく似た彼らだが、興味を引くタイミングも一緒らしい。

「いや、あるのは分かるんだけど、暗くて、そこまでは見えないな」

「カルル、お前、それで転んだんだもんな」

「……む。なんだよ、オットー」

「なーなー案外密かに作られた戦時用の脱出口だったりしてな、お偉いさん専用の!」

「「 あー! あるあるっ! 如何にもありそうっ♪ 」」

「何をしている! さっさと来んか!」

突如、聞き慣れた怒号が、坑道の岩の天井に轟いた。

「「「 ──は、はいぃっ! 」」」

三人同時にバタバタと立ち上がる。言うまでもなく、今の苛立たしげな叱責は、馬を引いて先行していた上司殿のものである。各々の手綱を引っ手繰り、声のした方向へとアタフタ慌てて駆けて行く。

一時の賑わいが去ったその後には、湿った地面に敷設された二本のレールだけが残された。薄暗い坑道に、鈍い銀光を放って。

オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》