■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部 2章 3話6

( 前頁 / TOP / 次頁 )

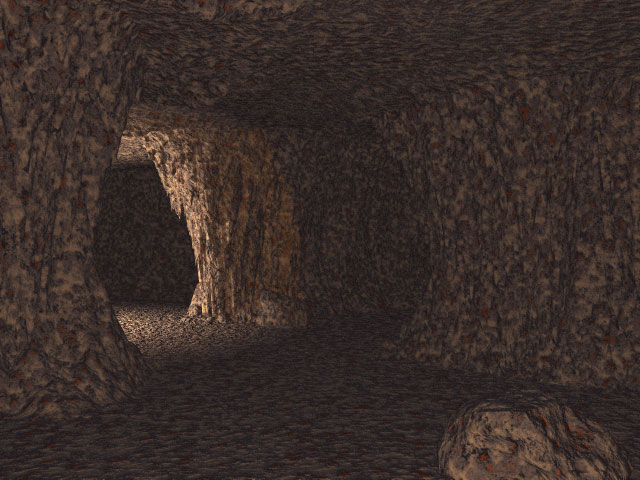

長く続いた坑道の先に、白い光が見え始めた。

少し登りの傾斜の先で、鮮やかな緑が、眩くゆっくりと揺れている。ぽっかりと切り取られた視界の下、ゴツゴツとした坑道の地面を、明るく眩い太陽の光が、静かに照らし出している。光の中を舞う二匹の蝶。平穏という言葉がよく似合う光景だ。あの向こうに広がっているのは、見る者の期待を裏切らぬ緑豊かな穏やかなる外界──

出口だ。

酸素を求めて喘ぐように、野草を踏みつけ踏み出せば、途端にジワリと汗ばんだ。頬に、腕に、身を焦がす真夏の太陽が、ほぼ正面から照り付けてくる。

野辺の青が、目に染みた。一気に開けた視界には、一面に生い茂る丈高い野草。知らぬ間に息を詰めていたらしく、緑の大地を踏みしめた途端、太陽の熱で温められた体が、一気に重力が戻ったように、みるみる弛緩してゆくのが分かる。

西からの風が、耳元で鳴る。

これまでの閉塞感を追い払うべく、両腕を突き上げ、思い切り伸びをした。白い夏雲を浮かべた真っ青な空と、石砂利の入り混じった乾いた原野。商都−トラビア間に横たわる原野の一つ、カノ草原だ。

右手の内海側に目をやれば、逞しく生い茂った野草の向こうで、先行させておいた連中が、各々自分の馬と共に、木陰で寛いでいるのが見えた。更に向こうの地平には、内海の断崖に沿って等間隔で設置された小さな白い風車群。

この場所は、幹線道路から大分北に外れている為、周囲に町や村はない。よって通行人の姿もない。この真夏の炎天下、何もない野原なんかをうろつく奴がいるとしたら、酔狂な暇人か迷子の旅行者、そうでもなけりゃ、人目を気にするヤクザ者くらいのものだろう。それも今は、開戦した商都のとばっちりを食うのを恐れて、皆、大人しく町の中に閉じ篭っているんだろうが。

脚を踏み替え振り向けば、山の白茶けた断層が、青空に映えて聳えている。そして、遠目ではちょっと見分けがつき難いが、この山──カノ山の側面、内海寄りの端っこには、ぽっかり穴が穿たれている。言わずと知れた"抜け道"の終着点、件の地下坑道への出入り口だ。

出発地点の商都カレリアは、この山の向こう側、つまり、あの地下坑道を延々歩いて、山一つ越しちまったって寸法だ。今、商都に押しかけているディールの軍勢の側からすれば、ここら辺りの野っ原は、山の裾野に丁度隠れて死角に当る、という好都合。無論、これこそが、このルートを採った狙いだが。こんな不穏な情勢で、武器を所持して徒党を組めば、即刻、逮捕・連行は免れない。それで運悪く捕まった日には、暇を持て余した軍兵から、手酷い扱いを受けることになるのは必定だ。何せこっちは国の保護のない《

遊民 》、よって、どれだけ甚振ろうと何の問題もないのだ。退屈と憂さを晴らすのに格好の相手。これほど都合の良い相手も、又とはあるまい。

ここカノ山の北東には、三領家を統べる国王サディアス住まう王都があり、逆に南下を続ければ、ノアニールの町に辿り着く。カレリア国の領土配置は王都を中心として放射線状に広がっているから、王都から南へ向かうにつれて、各々の領分が広くなる。よって、カノ山を越しちまえば、ほぼディールの領土に入ったことになるが、ここより南にあるノアニールは、辛くもラトキエ領に属しているといった具合だ。因みに、商都−トラビア間には、カノ山のような障害物が存在する為、二都を結ぶ幹線道路は、北方ノースカレリアへと伸びるカレリア街道とは異なり、内海沿いにではなく内陸にある。

全身を包み込む明るい光に、体の力を抜いて、ホッと息をつく。

外は、いい。

やっぱり、外の風は気持ちいい。だが、身に馴染んだこの光景も、今しばらくは、お預けだ。

二頭の馬を外で待機していた部下に引き渡し、あのご領主様の待つ陰気臭い坑道へと引き返す。分厚い岩壁に日光が完全に遮断され、踏み込んだ途端にひんやりとした冷気が身を包み込んだ。そういや、避暑にはもってこいだな、この地下道は。もっとも、幾ら中が涼しいとはいえ、あまり長く留まっていたいような場所でもないが。

「──とうとう追いついて来なかったな」

坑道出口、紙箱を揺すって煙草を取り出し、岩壁に寄りかかって点火した。

ふうー……と、ゆっくり紫煙を吐く。ひんやりと湿った坑内の空気が、やけに清々しく感じられる。無論、実際に外から吹き込んでくる新鮮な風のお陰だろうが、薄暗い坑道をようやく抜け切り、やっと"終了"した安堵感が多分に入り混じっていることも大きいだろう。もっとも、せっかくの新鮮な空気も、喫煙しちまっちゃ台無しだが。

足元に散らばった吸殻は五本。こっちが三本、癖っ毛が二本。

結局、連中は追いついて来なかった。ここに辿り着いてしばらく待ったが、未だ姿を現さない。これはもう、何処かで迷っちまったとみて間違いないだろう。

地面に直に座り込んだ癖っ毛は、傍らの壁にだらしなくもたれて、赤茶けた天井をボケっと眺めている。

ダレきった姿勢だ。あんなに鬱陶しいほどに動き回っていたのに、一転、はしゃぐでもなけりゃ、じゃれるでもない。伸ばした腕を膝の上に置き、利き手の先には紫煙を上げる煙草。たまに、それを口元へ持っていき、無意識のように吹かしては、ボーっと再び定位置に戻す。そして、たまに、もう一方の手が持ち上がり、癖っ毛頭をボリボリと掻く。ずっと、それの繰り返し。

「なあ、」

「……あー?」

「おい」

「……んー……?」

反応が鈍い。相変わらず、ボケっとした間抜け面だ。

「灰が落ちるぜ?」

「え?──あ!?──ぅわぁっち!」

ビクっと肩を揺らして、寄りかかっていた背を起こし、癖っ毛が慌しく小躍りした。

「……なんだよー、カーシュ。そういうことは、もっと早く言えよー」

フーフーと手の甲に息を吹きかけながら、癖っ毛が涙目で、こっちを詰る。熱かったらしい。

まったく、どうしちまったんだ? このご領主様は。

ついさっきまで、あんなにはしゃぎまくっていたくせに。さすがに疲れちまったか? それとも、姿を見せないダチの身でも案じているのか? だが、それなら、こんな所でボケっと喫煙なんかしてないで、すぐにも大騒ぎして道を逆走しそうなものだがな……? そう、このだらけようといい、ボケっと惚けた間抜け面といい、とても、連中を心配しているようには見えないが──。

憎き嗜好品を靴裏で忌々しげに踏み消してしまうと、癖っ毛は又、元いた壁に、脱力したように寄りかかった。

相変わらず、ボケっとしている。首を背後の壁に持たせ掛け、見るともなしに天井を見上げたまま、左の膝をのっそりと立て、伸ばした腕を上に置く。ダラリと落とした利き手の先には、いつの間に取り出したんだか件の高価な宝物。煙草の代わりの手慰みらしく、指先でクルクル回している。その器用に熟練した手さばきは、もう、これが癖になってでもいるんだろう。

そういやコイツは、時折こんな風にぼうっとした顔をする。誰とも口をきかなくなり、生返事を繰り返し、ただただ、ぼうっと動きを止める。そういう時のこいつの瞳は、作り物の硝子玉のように、何も写し出さなくなる。案外コイツの顔も、心の波風を映し出さないよう出来ているんじゃないか、と、そんな馬鹿なことを、ふと思った。

金の軌跡を振り撒いて、領主の弄ぶサイテスのペンが、指の間でクルクル回る。たまに、もう一方の手が持ち上がり、癖っ毛頭をボリボリと掻く。ずっと、それの繰り返し。そして、雇い主からの指示は、未だない。

「──来ねえなあ」

いい加減、痺れが切れてきた。四本目の煙草を足元に落として、靴裏で踏みにじる。

「ああ、来ないな……」

癖っ毛は、相変わらず間抜け面のまま。──いや、手元のクルクルが、ピタリと止まった。

「そろそろ行くか」

耳を疑った。

こっちの聞き違いか?と、一瞬、自分の器官の誤作動を疑う。まさか、この癖っ毛、あいつら置いて自分だけ外へ出ると言っているのか?

唖然としつつも確認する。

「いいのかよ。連中、迎えに行かなくて」

「ああ」

意外にも、あっさりと返事が返ってきた。少しの迷いもない、きっぱりと淀みない口調。そこに躊躇や温情の類は全くない。

思わぬ決然とした態度には、こっちの方が戸惑った。柄にもなく、慌てて坑道の奥を見る。

「……しかし、それじゃあ、……いや、だって、それじゃあ、本末転倒じゃねえのかよ。だって、あんた、そもそも、あの色男を助ける為に、遥々商都くんだりまで来たんだろ」

「そうだよ?」

「──だったら、どうして」

「しょうがねーだろ。急いでんだよ」

ぶっきらぼうに言い返されて、継ぐべき言葉を失った。しかし、構わず、癖っ毛は続ける。

「時間は待っちゃくれないんだ。トラビア到着は、早けりゃ早いほどいい。一刻も早くトラビアに行って、あっちの領主と話がしたい。初めっから俺、そう言ってるだろ」

「しかし、いくら急ぐからったって、これじゃあ、あんまり……」

「なんだよ」

キョトンと目を向けた癖っ毛は、壁に寄りかかったままの、ふてぶてしい態度だ。

話が一向に噛み合わない。この選択に、ついていけずに首を捻る。これでは、目的がすり替わってしまっているような──? そう、確か当初の話では、あの色男の力になる為に、わざわざ乗り込んできた筈なのだ。なのに、今度は、平気でここに「置いていく」と言う。しかも、選りにも選って、こんな場所に、だ。この癖っ毛が何を考えてそんなことを言うのか、もう、さっぱり理解出来ない。

唯々諾々と従うのは、やはり、さすがに気が咎め、癖っ毛の無謀を宥めるべく、考え考え口を開いた。

「不案内な迷路の中で置き去りたあ、こいつは穏やかな話じゃねえな。確かにあれはあんたのダチで、俺だって差し出た真似なんか、したかねえけどよ──」

「そ。余計なお世話」

ぞんざいに感想を放られて、グッと詰まる。翻意の取っ掛かりを探ろうとするが、まったく取り付く島もありゃしない。

「まあ、人の話は最後まで聞けや。だいたい、こんな場所で置き去りにしたとあっちゃあ、こっちだって夢見が悪りぃやな。今からでも遅くはないから、中に誰かやって連中を捜索──」

「駄目だ。それじゃあ時間がかかり過ぎる」

けんもほろろな反応だ。思わず、こっちもムッとする。

「意地張るなよ」

「意地じゃない」

癖っ毛が、即座にそう返す。思ってもみない答えだ。返す言葉に詰まって、困惑した。

何を考えているのか癖っ毛は、赤茶の岩壁に首をもたせて、相変わらずボケっと天井を見上げたままだ。捜しに行こうと腰を上げる気配さえ見せない。これは、確実に他人の生命と未来に関わる話の筈だが、これだけのことを話しているというのに、癖っ毛の声に抑揚はないし、態度にも特別な変化は見受けられない。

坑道出口では、白い蝶が二匹、戯れるように舞っていた。あたかも明るい外界へと誘(いざな)うように。だが、暗い坑道内に取り残され、朽ち果てていく者達は、二度と、明るい太陽を拝めない。

嫌な焦燥に焚き付けられて、苛々と坑道を振り向いた。

「連中が今、何処の迷路でうろついているのか、あんた本当に分かっているか? 商都の街中なんかじゃねえんだぞ。大陸下の、馬鹿みたいにだだっ広い迷宮の中だ。得体の知れねえ地下道が何本も複雑に入り組んでる。一本隣の坑道は何処へ続いているかも知れやしねえ。慣れてる俺達でさえ迷うんだ。それが土地鑑のねえ奴だってんなら尚更だろう。──ておい、聞いてんのかよ! 悪くすりゃ連中、おっ死ぬぞ」

「"悪くすりゃ" だろ?」

癖っ毛はうるさそうな顔だ。態度悪く、耳の穴なんかほじってやがる。

「だ〜い丈夫だって、ラルの奴なら。その内平気な顔で出て来るさ。あいつ、悪運だけは強いから」

「──おい! そんな呑気な」

「後は、あいつの器量に任せるさ」

ふっと息を吹きかけて、癖っ毛がほじくり返していた指先を吹き飛ばした。何たる気楽な態度。

まさかとは思うが、この阿呆は、連中が置かれたこの状況が、よく分かっていないのか? ここがどれほど危険な場所か、商都に入る前から、再三にわたって警告してきた筈なんだが。

頭が痛くなってきた。溜息混じりに首を振る。

「ったく、これだから危機感のねえ街の野郎ってのは始末が悪い。──なあ、大将よ。連中ここへ引っ張ってきて、説得するなり、肚ァ割って話をするなりするんだよ。不都合がありゃあ、顔見た後で、どうとでもすりゃあいいだろう。そうすりゃ、あの色男だって、きっと折れてよ──」

唐突に、癖っ毛が背を起こした。

右膝に手を置き、かったるそうに立ち上がる。ズボンのループに両指を引っ掛け、フイとこっちに目を向けた。

「出るぞ、カーシュ」

慮外な指示に、言葉を失う。思わず、片眉吊り上げた。

「……マジで言ってんのかよ」

「ああ。マジもマジ。大マジ」

「ここは、危険な場所なんだぞ」

「分かってるよ」

「ちっとやそっと足掻いたって、出て来られる場所じゃねえ。その辺りのこと、あんた、本当に分かって言ってるんだろうな」

「──だから〜、分かってるって」

こっちの進言がうざったくなったか、癖っ毛がちょっと嫌そうな顔をする。

「耳にタコが出来るほど、もう何十回も説明聞いたし──」

「あいつら切り捨てて進む気かよ」

とどの詰まりの事実を突きつけ、癖っ毛野郎の逃げ場を塞ぐ。一瞬怯んだように言葉を呑んだが、だが、結局はプイとそっぽを向いただけだ。口を尖らせた不愉快そうな顔で。

「……仕方がないだろ」

こいつは驚いた。本気でダチを見捨てる気だ。

この癖っ毛、いったい、どういう了見だ。トラビアに出向いて、テメエの手で事態を収め、王の歓心でも買おうって肚かよ。それとも、ラトキエに恩でも売ろうって魂胆か。

「──いいのかよ」

「ああ」

「本当に?」

「……意外としつこいんだな、カーシュって」

ガリガリと頭を掻いて、癖っ毛が面倒臭そうに肯定する。小首を傾げ、波一つない茶色の瞳で、平然とこっちを見返して来る。

ヌケヌケとそうぬかしやがったコイツの神経を疑った。

「随分とツレねえ態度じゃねえかよ。ええ? ご領主サマよ」

諭す声が、勝手に非難と皮肉の色調を帯び始める。だが、

「……もう、なんだよ。なに怒ってんだよ、さっきから」

肝心の領主はいささかも動じず、それどころか、脚を踏み替えて、明るい光に包まれた出口方向を眺めやり、こっちの顔を見向きもしない。

「あいつは、──ラルの奴は、ちょっと話した程度で、容易く言い包められるような生半可な奴じゃない。脅しも泣き落としも通用しない。暢気に説得なんかしていたら、すぐに一日経っちまう。俺に出来ることはしてきたし、こっちの手掛かりは残してある。だから、ここから出るも出ないも、後は、あいつの意思次第だ。それでも駄目だというんなら、つまり、あいつの運も力量も、所詮そこまでだったって話だろ」

表情一つ変えることなく、癖っ毛は淡々と理由を語る。事もなげに言い切る顔は、無表情に近い。頭の中は、格上連中の歓心を買うことで一杯か? だが、褒美に支払う代償が、お前には何だか分かっているか?

「手を貸すつもりはねえのかよ」

薄闇に慣れた目に差し込む陽光が眩しいのか、癖っ毛が僅かに目を細めた。

「あいつが勝手に追って来て、あいつが勝手に中で迷ったんだ」

「そう仕向けたのは、あんたの方じゃねえのかよ」

吐き捨てた非難に鋭い刺を含ませて、首謀者の顔を睨んでやる。

癖っ毛が、口を閉ざした。

赤茶けた坑道に、不意に静けさが舞い降りる。何処かで、水の滴る音がした。

思わず、大きな吐息が漏れた。語るに落ちたな、ご領主様よ。な〜にが "ダチを助けに行く"

だ。

そうだ。コイツがそう言ったから、だから、面倒ながらも護衛の仕事を引き受けた。恥ずかしげもなく、そんなクサイ台詞を吐き散らす奴なんてのは、大抵何処か胡散臭いものだが、あの時のコイツの言動には、全く矛盾を感じなかった。逸らすことのないコイツの目には、全く他意を感じなかった。

ダチを助けに行く──結構じゃないか。多少こそばゆいが、そういうのは嫌いじゃない。実際、当初の宣言通りに、慣れない馬を何日も飛ばして、それでも弱音一つ吐かずについて来た。街の者なら、《 遊民 》なんぞと寝食を共にするのは耐え難い抵抗があるんだろうに、食事の都度、出される干し飯(ほしいい)も、簡易テントでの野宿の雑魚寝も、嫌がる素振りを全く見せずに、いや、それどころか、誰にでも人懐こく笑いかけ、こっちと同行した商都までの行程を、素直に楽しんでいる風だった。だから、初めは遠巻きにしていた連中も、次第次第に寄って来て、コイツを仲間に受け入れた。何を隠そうこちとらも、密かに骨のある奴だと買ってもいたが、しかし、とんだ買い被りだったようだ。

まったく呆れた言い草だ。てめえに無関係な商都の覇権と、今、目の前で危機に晒されてるダチの命の、いったい、どっちが大事だよ。ウチの冷酷な副長だって、仲間がヤバくなりゃ助けに行くぞ。確かに俺達の生業は、世間様に誇れるような立派な代物なんかじゃない。だが、てめえの仲間くらいは大事にする。なのに、こいつの言い草ときたら──

「……呆れたな。あんた、とんだ冷血漢だぜ」

まったく胸糞悪かった。そんなに手柄が大事かよ。

今更、聖人君子を気取る気なんぞはサラサラないが、罪のない堅気にみすみす目の前で死なれたとあっては、気分が悪い。そいつが、てめえの怠慢のせいなら尚更だ。ああ、ああ、そういう話(こと)なら、さっきのサイテス、思い切り踏ん付けてやれば良かったぜ。

だが、飄然と見返したご領主様は、肩をすくめただけだった。

「自分で起こした不始末は、自力で何とかするしかないだろ。個人の行動の結末は、詰まるところ全て個人の責任だ」

「いいんだな? 本当に、それでいいんだな。下手すりゃ中で、本当にくたばっちまうかも知れねえぞ。後で悔やんでも遅いんだからな。あれは、あんたのダチだろう!」

もう一度、脅しをかけて揺さ振ってやる。

だが、それでも領主は動じない。

「今は急務だ。それより大事なものがある」

"大事なもの" だ?

「なんだよ」

「時間だ」

きっぱりと断言。

「物事には、優先すべき順位がある。これは俺にしか出来ないことなんだ」

一切の要素を切り捨てるかのような、冷徹な口調だ。

「……へえ。そいつは」

自己顕示欲のあまりの強さに呆れ果てた。つまり、てめえは "特別だ"

と言いたい訳かよ。

野郎。なんて傲慢な言い草だ。ちっと殴りつけりゃコロッとイっちまいそうな非力な坊やのくせしてよ。まだ駆け出しのひよっこ風情が、てめえを何様だと思っていやがる。──いや、

"ご領主様"、か。

そこに気付いて、思わず苦い笑いがこみ上げた。

普段が気さくだから、ついついうっかり忘れそうにもなっちまうが、コイツはそん所そこらの庶民じゃない。金持ちの特権階級、お偉いノースカレリアのご領主様だ。そりゃあ気位も高いだろう。下々なんかじゃねえって訳だ。そして、コイツは、自分に無関係な下々の命など、なんとも思っちゃいないらしい。

こっちの常識では計り知れない言動に、ふと、背筋が寒くなる。もしや自分は、今、とんでもない奴と話をしているんじゃないか──。

温かい血の通わぬ冷酷・醜怪な暴君と。

権力への飢渇に突き動かされた、人面獣心の化け物と。

薄明るい坑道の中、何事もなく飄然と見上げる癖っ毛の顔が、殊更に激昂するでもない為か、いや、それが淡々としていればしているだけに、何か貪欲な冷酷さが増したようにさえ感じられる。まるで、見知らぬ化け物でも見ているようだ。

──なるほど。これが噂の "クレストの血"ってヤツか。

高みに登る為だけに、血肉を分けた親兄弟でさえ平気で斬り捨て、覇権の椅子を奪い合う、

クレスト領家の、酷薄な血。

ストン、と腑に落ちた。

クレスト領家──己を象徴・知らしめる家紋に、猛々しい "昇り竜"

を好んで掲げる北の一族。

然(さ)もありなん。なに、カラクリが分かってしまえば、埒もない。こいつはクレストの一族なのだ。見かけは、どんなに温容でも、体の中に流れているのは、情味と互助に溢れた、まともな人間の血なんかじゃない。

コイツにとって、テメエの命と他人の命は、等価じゃない。つまり、ダチだと言ったあの色男でさえ特進・栄達の一手立て──手柄を立てる為の持ち駒だったという訳だ。ましてやコイツは日頃から、他人に対する生殺与奪の権を握っている。だから、この手の話に慣れてもいる。コイツの言動は、そうした素地に由来する。この期に及んで動揺もせず、こうまで平然としていられるのは、そうした物差しあってのことか。

だが、そんな人非人に加担して、こっちまで、碌でもない鬼畜に墜ちぶれてやるような義理はない。コイツはそうでも、生憎とこっちは、歴とした、血の通った"人間"

なのだ。義理人情も分別もある。テメエの命と他人の命が等価である、と知ってもいる。

目障りな進言を遮断するつもりか、ご領主様は強く瞼を閉じている。不愉快そうな──いや、忌々しげな顔だと言ったらいいだろうか。

だが、聞きたくねえなら尚更だ。素知らぬ顔で目を逸らそうとしている現実を、真正面から突き付けて、この冷酷領主に直視させてやる。中で彷徨う連中が、最後に辿る哀れな末路を、耳を塞ぐ両手を退けて、その耳にとくと聞かせてやる。

罵声を浴びせてやろうと口を開きかけ、だが、その矢先に、フイと、ご領主様が踵を返した。

「そろそろ行こう。日が暮れちまう」

話半ばで、さっさと出口へ向けて歩き出す。

「──お、おい、こら! 待て!」

無人の坑道を肩越しに振り向き、舌打ちして踵を返した。遠ざかる癖っ毛の背中を、足早に追いかける。

「人の話は真面目に聞けや。こいつは脅しや冗談じゃねえんだぞ。──いいか、ここには俺達だって知らねえ道がごまんとある。うっかり道を逸れて迷い込んじまえば、何日も出て来られないことだってザラにある! だから、さっさと連れ戻さねえとヤべえんだよ!」

「あいつは、自分の足で立ってられないガキじゃない」

「──あァ?」

耳が拾ってきたのは、無関係としか思えないボソリとした呟き。

何を言っているのか、とっさに意味が分からない。ご領主様は真っ直ぐ前を見つめたままで、出口へ向かう歩みをさえ止めようとはしない。

「自力で必ず追いついて来る。俺は、あいつの力を信じてる」

歩く肩越しに見当違いの返事を放られ、面食らって眉をひそめた。意外にも、己に言い聞かせるような硬い声……?

──いや、これは、

仲間を見限る決心をした、裏切り者の宣言だ。

「──そうかい! なら、好きにしろや!」

気が付けば、足元の野草を蹴り飛ばしていた。

どうも、今の邪な一言で、堪忍袋の緒が切れちまったらしい。地道に説得を続けてもきたが、もう、ここら辺りが限界だ。

こういう奴は、虫唾が走る。虫も殺せぬ顔をして、いざとなったら、てめえのダチを平気で見限る。何より許せねえのは、こういう野郎だ。

ザワザワと胸がむかついた。しかし、こっちも護衛が仕事だ。如何にコイツが卑劣であろうが、まさか、放り出して帰るって訳にもいかねえから、腸煮えくり返りつつも、薄情領主の後に付いていく。せめて、嫌味の一つも放ってやるか。

「──まったく、あんたのダチには、なりたかねえな! あんたはそれでいいんだろうが、そうやって切り捨てられる方は、堪ったもんじゃねえよ!」

先行する足が、ふと止まった。

坑道の出口に足をかけたまま、癖っ毛が停止している。

何をしているんだと見てみれば、……なんだ? 野草に埋まった自分の靴先を眺めているのか?

「……俺も、そう思うよ」

「あ──?」

言葉を紡いだのは、どこか乾いた物寂しい声。

なんだ、今のは。さっきの嫌味に対する返答か?

「──んだよ。イチイチ答えんなよ!」

そう理解した途端、とっさに、そう吐き捨てていた。

まったく、調子が狂っちまう。ばかに弱気な発言じゃねえかよ。自分を卑下してみせるような奥ゆかしい性根なんざ、本当は持ち合わせてねえくせに。

だが、今のは本当に、奴の輪郭を包み込んだ逆光の加減だったろうか。あの癖っ毛が口元を歪めて苦々しく微笑ったように見えたのは。

今度は、こっちの言葉に答えることなく、坑道の外へと踏み出していく。明るく開けた草原へ。そこは、既にディールの領土だ。

カレリア西部、カノ草原。歩み出たその背が、眩い外光に包まれた。

オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》