■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部 3章 interval 〜 矜持2 〜

( 前頁 / TOP / 次頁 )

「たく冗談じゃねえぞオイ。又アレが出たかと一瞬マジでびびったじゃねえかよ……」

コンテナの前にしゃがみ込み、俺様は舌打ちで首を振る。まったく紛らわしいったら、ありゃしない。街の女が 《 マヌーシュ 》 の女の格好をし、《

マヌーシュ 》 の方が街の女の格好をしているというのだから。なんだって又、そんな七面倒臭い話になっているやら。

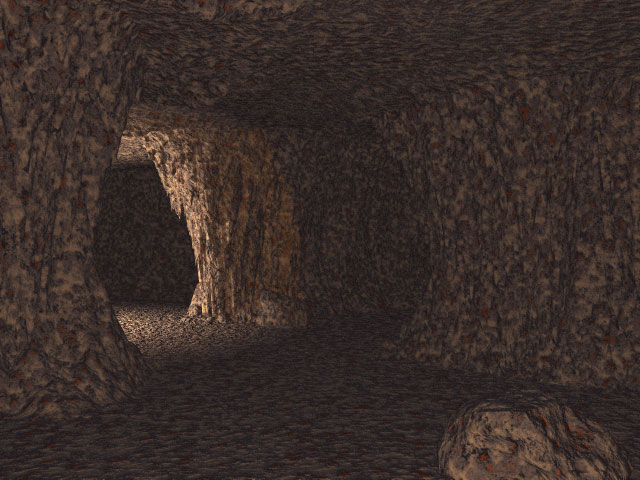

やれやれと首を振り、見慣れた地下道をぐるりと見回す。部外者の侵入をこうも簡単に許しちまうんじゃ、いささかセキュリティーに難がある。そういや、つい先日も、倉庫に入り込んだネズミを見つけ、退治してやったばかりだ。

もっとも相手は、どういう訳かあの客で、そうしてこっちは、すっ飛んできたケネルの野郎に何故かいきなりぶん殴られる、という理不尽な憂き目を見た訳なのだが。

ぷっくり腫れた頬をさすって、俺様は、あーやだやだ、と首を振る。まったくなんてえ災難だ。アレに関わると碌な目に遭わない。いや、周囲をウロチョロされるだけでも仕事のペースはガタ落ちだ。近頃じゃ、にまにま歩く能天気なオカッパ頭が視界に入ってきた途端、胃がキリキリ痛み出すくらいだ。なにせ、こっちの顔を見た途端、つつつ、とさりげなく寄ってきちゃ、逃げる肩越しにごり押しするから、あの客には可能な限り会いたくないのだ。事実、なるべく顔を合わせないようにしている。

なのに、どうしてなんだか、よく捕まる。ツンツン引っ張られて振り向けば、服をグーで掴まれていて、繊細でナイーブな俺様は、その都度、目ん玉飛び出しそうになる。そして、心臓に毛が生えたお祭女は、身の毛もよだつ悪魔の笑みで、にんま、と笑ってこう言うのだ。

『 んーとねー、あのねー、今度はね〜 』

俺様はげんなり嘆息した。

「たく。明日はトリトリ亭のドラゴン弁当かよ〜……」

これで又、予定がまるっと潰れてしまう。まったく、あの自己中女は遠慮とか限度とか傍迷惑とかいう言葉を知らない。しかも、どうせ大して食わねえくせに、やたら注文が煩いとくる。

しかーし! 俺様は受けて立ァつ!

おうよ、俺様は第一次弁当合戦に勝利する! そうだ、あんなちんちくりんに侮られてなるものか! 俺様の実力を見せてやる!

蔑むようにチラ見した ( あっそう無理なの。やっぱできないんだー、ふーん…… ) との白けた顔を思い出し、俺様は拳をぐぐぐっと握る。因みに近頃の作戦は、ご当地弁当を強力プッシュする事にしている。

「頭(かしら)! こんなもんで足りますかね」

天啓を得たか如きに打ち震え、決意を新たにしていると、俺様を呼ぶ声がある。誰だ。崇高な思索を邪魔するヤツは。

「──なんだ」と舌打ちで振り向くと、部下が三人立っていた。何故だ。何故ここにいる? どいつも両手ででかいコンテナを抱えているが──。

「……おう、ご苦労」

ここがどこだか思い出し、俺様は労をねぎらった。物資の在庫を隣接エリアから運んできたのだ。

三大陸の地中には、無数の長大な地下空洞が縦横無尽に伸びている。どうやら自然の洞窟らしく、近年、井戸を掘削していた 《 マヌーシュ 》 がその一端を掘り当てたのだ。無論、わざわざ教えはしないから、街の連中は露知らない。ともあれ、こんな貴重な地下空間を無為に遊ばせておく手はないから、地下への入り口を適宜追加し、諸々の用途で利用している。大都市への出入りの折りに、国境等を通り抜ける折りに、そして、坑道のそこここにコンテナを置いて物品保管庫として使ってもいる。

よって、三大陸の地面の下には、いわゆる"倉庫"が随所にある。そして、これら膨大な数に上る保管庫と、物資の補給・調達から運搬、支給、管理等々重責を担い、全国各地に展開している当班スタッフの大所帯とを一手に取り仕切っているのが旗頭たるこの俺様という訳なのだ。そう、今現在、何がどこにどの程度あるか、この明晰な頭脳は常に逐一把握している。だが、そんな偉大な俺様にも頭の痛い大問題がある。このエリアの地下倉庫が空っぽになりつつあることだ。

何せここはテリトリー外のカレリアで、まして賄っているのは数十人分からの生活用品全般だ。日々の弁当は都度調達するからともかくとしても、予定外の長逗留で蓄えが日一日と減りつつある。正直なところ、早いとこ次のエリアに移動してもらわぬ事には、にっちもさっちもいかなくなる。

いや、正確には、本隊の行程は進んでいる。通常の移動速度に比べれば、ほんの些細な微々たるものだが。集合時間は昼の方が近い時刻、やっとのたのた集まったかと思いきや、すぐに昼の中休み、そして、やっとこさ腰を上げたかと思えば、ちまちまちまちま休憩し、日没の大分前には、はい、ここまでよ、とあっさりお開きになっちまう。こんな事を繰り返していれば、予定した行程の何分の一も消化できないのも道理ってもんだ。もっとも、ひ弱で喧しいちんちくりんが走行中の馬を止めちゃあ木陰でげえげえやっているから、そっちの方への配慮だろうが。初めの内は、ああも馬酔いしなかったところをみると、例の背中の切り傷がそろそろ化膿でもし始めたのかもしれない。

「──で、こいつら、どこ置いときますか」

思索に耽っていた俺様は、呼ばれて、ふと振り向いた。三人の部下がガニ股で踏ん張り、「重いんすけど」と木箱を抱え直している。それぞれ腕を見下ろして、キョロキョロ壁を見回して──。

「ああ、駄目だ駄目だ! やたらと置くな。中身が混じっちまうだろ。衣類はそこ、薬は隣、食い物は向こうの氷室の中だ」

俺様はてきぱき指示を与える。そこいらに勝手に置いちまう前に。そうだ、搬入貨物の整頓は、正確で効率的な物品管理の第一歩。そもそも美しくない乱雑な配置は、俺様の繊細なる美意識にも反する。コンテナを置いて戻ってきた一人が、腕で額を拭って振り向いた。「で、お次は? 何持って来ましょ」

「──ふん、そうだな」

俺様は考え、指示を与える。ふと思いついて追加した。「──ああ、剣の類はしばらくいい」

刀剣の搬入を控えたのは、ウォードが無心しなくなったからだ。新品を渡しても、やった傍から潰していたのに、どういう心境の変化なんだか。

「頭(かしら)」と呼ばれて振り向けば、作業を終えた三人だ。戻りもせずに立っている。真ん中の奴が右と左に素早く目配せ、諭すようにこっちを見やった。

「頼むから、もう消えないで下さいよ? こっちだって、てんてこ舞いなんすから」

ズバリ釘を刺される。「……う゛」ととっさに返事に詰まり、俺様は内心で驚愕した。何故気づいた。ご当地弁当の買い出しに出るべく予定をやりくりしていた事に。左隣も呆れた嘆息で腕を組む。「まあた、いつもの大見得きって、泥沼にはまってんじゃないでしょうねえ?」

非難の視線がチクチク痛い。腕組みした三人に ( ダメっすよ? 遊ばれてますよ? あっちの方が上っすよ? ) と堂々と胸を張って踏ん反り返られ、硝子のハートの俺様は目を逸らして胸を押さえる。てめえの頭(かしら)を脅すとは、なんちゅう不届きな部下どもだ。つか、なんでお前らの方が偉そうなのだ。つか、駄々っ子なだめるようなその目はなんだ?

いや、そんなことより何よりも " 大見得 " 云々とは聞き捨てならない。断じてこれは、そんな下世話な話ではないのだ。崇高で高邁な神聖なる美学、いや使命、いいや、いっそ大義と言っていい! よし、あいつの査定は減らしてやる。安寧と威厳を取り戻し、俺様は、うぬ、と振り向いた。

「くだらねえこと言ってねえで仕事しろ仕事! ほれ、散った散った!」

じぃっと見ている部下どもを、シッシと手を上げ追い払う。連中は「へい、へい」となおざりこの上ない返事で、ぼちぼち散会。まったく不遜な部下どもだ。頭(かしら)を何だと思っていやがる。師匠と仰げ馬鹿者が。

ねじくれ曲がったあの性根、近い内に叩き直してやらにゃいかん、と舌打ちしながら決心し、俺様は岩肌に目を戻した。移し替えたコンテナが山と積まれてそこにある。腰に手を当て、端からゆっくり眺めやった。これでしばらくもつだろう。ここには大抵の品がある。いつ如何なる場合にも、本隊の要請に応じられるよう、町の商店にある物は常時一通り揃えてある。これぞ玄人の心意気、プロフェッショナルの仕事というものだ。こいつもその内売りつけてやるか、と手前の箱から金の飾りを取り上げた。

つい今しがたのことだった。在庫確認の最中に、気配を感じて振り向くと、あの小娘が立っていた。近頃群れに纏わりついている例のこまっしゃくれた 《

マヌーシュ 》 だ。飾り物はないかと言ってきたから、適当に出して売ってやったが、案外小金を持っているらしい。シケた羊飼い風情の分際で。

「──いや、ありゃ踊り子崩れ、か」

髪先のビーズ、我が麗しの 《 トロイメライ三号 》 をそろそろ愛でつつ、俺様は上目使いで思案する。

同胞の女はほぼ全員が 《 バード 》 になる。だが、厳しい稽古についていけず脱落する者も稀に出る。本来であれば、こんな日の目の当たらぬ原っぱに、若い女が望んで来るなどまずないが、世渡ルートから外れた落ち零れは、世捨て人が集まった忘れ去られた原っぱで、家畜を相手にせざるを得ない。

《 ロム 》 にはなれず、《 バード 》 にもなれず、さりとて町での暮らしも叶わずとくれば、身の置き場など他にはない。因みに、踊り子人生の上々の上がりは、町の男の連れ合いに収まり、不自由なく暮らす事だ。女の場合は服と化粧で化けるから、町の女との顔立ちの差異も、案外誤魔化せてしまうのだ。よって大抵の踊り子は、巡業興行の傍らで客を誑かすことに躍起になる。だが、上手くいくのはごくごく僅かだ。

どの踊り子も、老いるに伴い激しい稽古についていけなくなり、やがては引退を余儀なくされる。首尾良く獲物にありつけず年齢だけを重ねれば、後は大抵、《

異民街 》 に店を持つなり、裏道でひっそり卜占を営むなりして後半生の生計を立てるしかない。よって連中は、顔も体も若い内に出来る限りの客を取り、姑息なほどにせっせと稼ぐ。それが出来ずに薬で我が身を持ち崩し、有り金使い果たした馬鹿者は、老いた体を引っさげて故郷に引き上げる羽目になる。となれば、見向きもされぬ立ちん坊という哀れな末路が待っている。つまり、物乞い同然の落ちぶれた暮らしだ。因みに、同胞と所帯を持つことは、ほとんどないといっていい。同胞の大抵は妻帯しないからだ。

《 バード 》 は極楽トンボで貧乏だし、《 ロム 》 は金こそそこそこ持ってはいるが、稼業特有の理由がある。そもそも何れも基本は遠征だから、無理して所帯を構えたところで、乏しい資金をやり繰りしつつ亭主を待つのに疲れた女が荷物をまとめて逃げ出すのが先か、不逞の輩に寝取られて刃傷沙汰になるのが先か、どのみち碌な末路は迎えない。つまり、決まった女を傍に置くには、名実共によほどの甲斐性がなければ立ちゆかないという話だ。

となれば、条件を満たす者は限られてくる。精々群れを抱える長くらい、といったところか。女の方にしても、わざわざ貧乏くじを引きにいく馬鹿はいないから、楽で贅沢な暮らしを求めて、組織を束ねる数人にのみ目の色変えて殺到する。もっとも、黄金の椅子は無限にないから、女どもの椅子取り合戦は熾烈を極める。眦(まなじり)吊り上げ、押し合いへし合い、口汚く罵り合って、相手を押し退け妨害し合い──かくも醜くも凄まじい戦いは、世の中広しといえども、そうはあるまい。ああいう猛り狂った野獣には、最早どんな言葉も通じない。如何なる和解も不可能だ。運悪く出くわした日には、どんな猛者でも裸足で逃げ出すこと請け合いだ──

そこまで考え、不思議なことに気がついた。そういや、この俺様も、歴とした長の一人であるのだが、

常に身奇麗なのは何故だろう。

オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》