■ CROSS ROAD ディール急襲 第2部5章 8話2

( 前頁 / TOP / 次頁 )

天井の高い領邸一階の館内から、おのおの仕事に従事する穏やかなざわめきが聞こえていた。

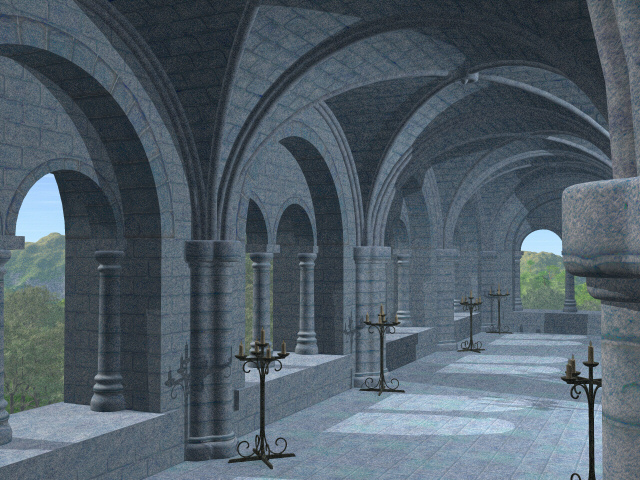

館のぐるりを取り囲む白い石柱の回廊を、夏の風が吹きぬける。強い夏日が白い石柱を輝かせ、石床に影を落としている。

壁に並ぶ窓を覗いて、エレーンは回廊をうろついていた。三階にある前領主の部屋を辞去した後、無人の廊下をそろそろ歩いて、領主の子息アルベールの部屋らしきものを見つけたが、清潔に整えられた室内は物音ひとつなく静まりかえり、彼の姿はどこにもなかった。

それでやむなく件の控え室に立ち戻り、螺旋階段で執事室に降り、二階もこっそり覗いたが、仕事をしているメイド服の同僚と、打ち合わせに来たと思しき役人風の男たちが廊下を歩いていただけで、肝心の彼の姿は、そこにもない。いつまでも二階でうろついてメイド長に見咎められてもまずいので、じぃっと床に顔を伏せ、そそくさ一階に降りてきたが、館の玄関口である一階は来客・同僚共に出入りが激しく、顔見知りも多いので、館内をうろつくのは自殺行為だ。それでこうして、人けのない外廊下にいるのだが。

「……それにしても」

己の成りをしげしげ見おろし、エレーンは制服のスカートをつまんだ。

「又、この格好をするとは思わなかったわ」

清楚な作りの白襟紺服、紛うことなきラトキエ領邸のメイド服である。

壁に隠れて爪先立ち、首を思いっきり突き伸ばし、エレーンはうろうろ館の中を覗きこむ。「どっかにいないかな、アルベール様……」

「てんめえ、じゃじゃ馬。こんな所で何していやがる!」

ぎくり、とエレーンは飛びあがった。

ぎくしゃく顔をこわばらせ、後ろの声を振りかえる。柄の悪い怒声に心当たりがあった。こんな所になんでいるのか不明だが、憎々しげなこの声は、恐らく奴に間違いない……

渡り廊下の向こうから、案の定のあの顔が、足をぶん投げ、歩いてきていた。黒のランニングに迷彩ズボン、真ん中分けの薄茶の長髪──。

ファレスはうさんくさげに顔をしかめて、頭の先から爪先まで、じろじろエレーンを眺めまわした。

「なんだ? おめえ。その格好は。つか、なんでてめえが、双子とおんなじ格好してんだ?」

無遠慮につままれた制服のスカートを奪いかえして、むぅっ、とエレーンは睨みかえす。

「いーでしょ別にっ! こっちにも色々都合ってもんがあんのっ! てか、なんで、あんたがここにいんのよ? てか、どーやって中に入ってきたのよっ!」

「──あァ?」

ファレスは面倒そうに舌打ちし、領邸の敷地を取りまく高い塀を指さした。その高い塀の上には、街路樹の先がちらついている。

呆気にとられて口をあけ、エレーンは愕然と振り向いた。

「……まさか嘘でしょ? あの塀乗り越えて入ってきたの?」

ファレスはあさっての方角を眺めて、ふてぶてしくふんぞり返っている。特に否定をするでもない。つまり、否定の反対は肯定ということで──

「大人二人分の高さは優にあるわよ!?」

思わず、拳を握って怒鳴りつけた。はた、と気づいて、エレーンは痛み始めた額をもむ。

外部の侵入を阻止すべく設定してある塀の高さを苦もなくしゃあしゃあと乗り越えるとは俄かには信じがたい所業であるが、この野良猫ならば、それくらいのことは平気でやる。現に、ケネルともめてすねてこもった、うんと高い木の上から、平気で飛び降りたことがある。アドルファスとバリーのヴォルガの晩に。それにしたって、あの塀は、侵入阻止を目的にわざわざ設計したのだろうに、

(なんで、わざわざ、そこ登るかな……)

気合いを入れて自信満々設計した(商都一を自負する)建築家の立場がないではないか……。脱力しつつも、あんぐり口をあけて突っ立っていると、ぐっ、とファレスが腕をとった。

「おう、ちゃっちゃと出るぞ、ちゃっちゃとよ」

はた、とエレーンは我に返り、自由な腕をじたばた振った。「え?──あ、ちょ、ちょっとお!」

勝手に引きずるファレスに対抗、ふんぬっ、と足を石床に踏んばる。

「なに勝手なこと言ってんのっ! あたしにはまだ、大事な用がっ!」

そうだ。なんとしてでも子息に会い、話をつけねばならんのだ!

ぐぬぬ、と奥歯を食いしばり、エレーンは引きずられつつも、がに股で踏んばる。

だが、遠慮を知らぬ野良猫の力はたいそう強い。そして、細かいことは気にせぬファレスは、なけなしの努力に委細構わず、ずかずか回廊を歩いていく。「いいから来いって」

「……む? なんで、そんなに急いでんのよ?」

なんだか妙だ、とようやく気づき、奴の後ろ頭を「ちょっと待った!」と横からはたいた。

ファレスが無礼で強引なのは今に始まった話ではないが、今日はいつもと違って文句がない。そうだ、絶対ありえない。短気なファレスがまずはとりあえず怒鳴り散らさず、そそくさ立ち去ろうとするなんて。

ひっぱたかれた頭を押さえ、睨んで振り向いたファレスの顔を「何をやらかしたのか説明せよ」と有無を言わさずねめつける。

ほんのわずか気まずそうな顔をして、ファレスは中庭に目をやった。「──いや、ちょっと、そこでシメてきたからよ」

「はああ? シメたって誰を! まさか警備員とかじゃないでしょうね!」

エレーンは、びっくり仰天、問い質す。果たして、ファレスは顎をしゃくってうなずいた。

「そこでうろついてた二人組の黒服」

顎が抜け落ちたと思うほど、エレーンはあんぐり絶句した。よりにもよって、屋敷で一番まずい相手と、早速やり合ってくれたとは。しかも、最悪の格好で。うつむいた額を指でもみ、ぎろり、とエレーンは馬鹿者を睨む。

「あんた、何してくれてんのっ!」

これで、大至急逃亡せざるを得なくなった。せっかくリナたちが手を回してくれたというのに、お陰で全部ぶち壊しだ。

首をこきこき左右に倒して、ファレスは軽く肩を回した。「いや、あんまり、ごちゃごちゃうるせえからよ。すぐに出るっつってんのに、連中まるで聞きゃあしねえし──ま、詳しい話は出てからだ。とっとと、ここからずらかるぞ」

「──でも、逃げるったって、一体どこから外に出る気よ」

緑梢ゆれる静かな回廊を見まわして、エレーンは嘆息して腕を組む。領邸の敷地は高い塀で囲まれている。その高さは領邸二階の腰窓付近に相当する。敷地内への出入り口は、敷地の北にある通用門と、南に位置する領邸正門の二つきり。無論、どちらの門も門番が、常時、不審者に目を光らせている。よって、エレーンの当初の予定では、ご領主様と歓談した後、極めてにこやかに穏便に、晴れて堂々と正門から街に引き揚げるはずだったのだ。こそこそ逃げる、とか予定にない。

「どっから出るって、そりゃあ、おめえ」

ファレスは立てた親指で、己の今しがたの侵入経路を──塀の向こうに見え隠れする街路樹の先を指さした。

「そっからに決まってんだろ」

エレーンはしばし呆気にとられ、我に返って見返した。

「無理! てか、あたしにあんなとこまで登れるわけないでしょ!」

当該街路樹をびしっと指さし、ぶんぶん首を横に振る。片方の足に重心を預けて、ファレスはおもむろに腕を組んだ。

「いや、てめえでも頑張りゃ、どうにかなんだろ?」

「なんないぃっ! てか、人をなんだと思ってんのよ! てか、あたし猿とかじゃないんだしっ!」

ファレスは面倒臭げに舌打ちした。

「なんとかなんなくても、どうにか登れ。出口そこしかねえんだしよ」

「できるか! てか無茶言うなっ!」

よしんば塀の上まで辿り着いたとしても、その後は、良くて「落下で骨折」は免れない。ファレスは構わず見まわして、ぐい、とエレーンの腕をとる。「おう、早くしねえと、そろそろ来んぞ? さっきシメた黒服の仲間が」

「一体それは誰のせいよっ!」

全力で胸倉ひっつかむ。

ファレスはつっかかる額を平手で押しのけ、「あこら。なんだこら。やんのかこら」と侵入者たる立場も場所柄もわきまえず、柄悪くガンくれている。

「なあに偉そうにふくれていやがる。わざわざ迎えにきてやってんだろうが!」

髪を引っ張るファレスの顔に、エレーンは平手でがしがし突っ張る。

「一体どーしてくれんのよっ! 警備員ぶっ飛ばすとか、あんた馬鹿でしょ!」

「馬鹿はてめえだあんぽんたん! うろちょろすんなと何度言やァ覚えんだてめえは!」

「おっきい声ださないでよっ! バレたらあんたのせいだかんねっ!」

「てめえの声のがでかいだろうがよっ!」

「不法侵入か? いや、クレストの回し者か」

落ち着いた声が割りこんで、ぎくりとエレーンは飛びあがった。

もう、やって来たのだろうか。ファレスにやられた警備員が屈強な仲間を引き連れて。硬直した肩越しに、恐る恐る振りかえる。声がしたのは館裏手の回廊の先──

石柱の影落ちかかる風吹きわたる回廊を、黒い帽子の男が歩いてきていた。トップハットのつばの下、ゆるい癖のある赤い髪が覗いている。細身に沿う燕尾服、白いシャツに、同じく白の蝶ネクタイ、そして、手には白い手袋──夜会に出るような服装だ。黒い帽子のつばの下、彼の薄い唇が面白そうに微笑っている。

エレーンは鋭く息を飲んだ。

夏風そよぐ渡り廊下で、予期せず彼と再会した。二年前、アディーの世話係に取り立てた、ラトキエゆかりのあの彼と。

当初は、華やかな母屋の大邸宅から、地味な別棟の裏方仕事に突然一人だけ回されて、己の不運を嘆きもしたが、今にして思えば、あれが人生の転機だった。

そう、あの配置替えがなかったら、未だにリナたち同僚と、領邸で働いていただろう。それまで冷ややかに見ていたアディーと、知り合いになる機会さえなかった。領家の冷や飯食いだったダドリーとも、没落貴族の子息ラルッカとも、商都きっての大富豪ドゴール商会の一人娘エルノアとも。彼らはいずれも、勤め人の庶民などとは接点さえも見当たらない、生まれながらの上流階級だ。そう、彼が自分を取り立てなければ、「別棟付き」に選ばなければ、追慕を掻きたてる夏の日も、今の自分も確実になかった。

かつての主君たるあの彼は、気負いのない足取りで、石柱の回廊をやってくる。エレーンは固唾を飲んで立ち尽くす。自分がここにいることを、どう説明すればいいだろう。彼はかつての直属の主君だ。彼はこちらの正体を当然ながら知っている。この場に「いるはずもない」部外者であると。それどころか、ディールに攻められたラトキエにすれば、情勢不穏のこの折に、他領の者が紛れこんだだけで問題だろう。不法侵入──確かに彼の言う通りだ。

風に、梢がざわめいた。

中庭の緑が、夏日にきらめく。石床に落ちた、白い石柱の影が濃い。

彼は少し離れて足を止め、回廊の石床に片膝をついた。帽子を頭から取り去って、その手を大きく振り払う。優雅な所作で、燕尾服の胸に押し当てた。

「先の婚儀に出席できず、その節は大変失礼した。遅くなったが、謹んでお祝い申し上げる」

懐かしい主君の声。

貴婦人方にするような、正式な礼の型だ。とっさのことに反応できず、エレーンは呆気にとられて立ち尽くす。ちら、と彼が目をあげて、悪戯っぽく口端で笑った。

「元気にしてたか?」

息をつめてその顔を凝視し、エレーンは両手を広げて、地を蹴った。

「──レノ様っ!」

力任せの勢いに押され、レノという名のかつての主君は、抱きかかえたまま、尻もちをついた。その首に、エレーンは両手でしがみつく。

「レノ様! レノ様!──ディールからいきなり使者が来て、あたし、協力できないって断わったら、軍に街を攻められて、でも、ダドがどこにもいなくて! だってダドが! ラトキエの使者を追い返しちゃって、なのに、ディールの言うこと聞くわけにいかないし、だから──だからあたしっ!」

こらえにこらえた今までの我慢が堰を切り、しゃにむに訴え、肩に顔をすりつける。

「でも、たくさん兵が死んじゃって、そんなつもりは全然なくて、まさか、あんなことになるなんて──どうしていいかわからなくて、あたし──だから、あたし──!」

ぽん、と頭に手の平がのった。

「よく頑張ったな、オカッパ」

予期せぬ言葉に面食らい、エレーンは顔を振りあげた。

言い立てた口を呆然とつぐみ、唇をわななかせて凝視する。一人でがむしゃらに突っ走ってきたが、労わってくれた者などいなかった。「奥方ならば当然の務め」と誰も彼もが素知らぬ顔で行きすぎた。

でも、いつだって本当は、心が苦しくして仕方なかった。恐くて恐くて逃げ出したかった。ああした方が良かったのではないか、進む方向を間違えたのではないか、何かを取り違えてしまったのではないか、といつでも内心ビクビクして、後ろを振りかえってばかりいた。

だって、北に攻め入った兵たちは、自分が判断を違えていれば、一人も死なずに済んだのではないか? 使者の言うことを聞いていても、領民は今も、何ら変わらず、全員無事でやり過ごせたのではないのか?

"自分は道を誤った"──それは想像するだに恐ろしく、無慈悲で容赦ない可能性だった。常に心を占め続け、きしみ続けた葛藤だった。ひと度それを思い起こすと、指の震えが止まらなかった。なのに、かつてのこの主君は、綱渡りをするがごとくに脱線ぎりぎりを歩いてきた渦中の尽力を認めてくれた。手放しで自分を受け入れてくれた。これまで自分がしてきたことを、

──初めて、誰かに褒めてもらえた。

喉が熱く引きつって、ぽろぽろ涙が頬を伝う。

「レノさまあっ!」

彼の首にしがみつき、子供のようにわんわん泣いた。これまでしてきた諸々が、彼の一言で報われた気がした。かつての主君の労わりは、優しく親身な、けれど決して馴れ合うことのない、しっかりと距離を保ったものだった。かつて屋敷で日々目にした、目下を褒めるような鷹揚な労わり。その大きな懐になら、安心して寄りかかれる。力を抜いてもたれても、相手が倒れはしないのは、元より十分わかっているから。

「そろそろ離れた方がいいんじゃねーの? こんなところを見られたら、俺、天パー野郎に殺されちまうぜ」

ぽん、と肩に手を置いて、レノはおもむろに立ちあがる。

「おい、どういう了見だ」

気楽な物言いから急に邪険に、声の感じが変わった気がして、ふと、エレーンは顔をあげた。

足を辿って視線を上げれば、レノはファレスを眺めている。石床でうずくまったエレーンを、レノは軽く目線で指した。「遊民風情が、気軽に連れ歩いて良い相手じゃないぜ?」

「──ぁんだと? 赤頭!」

怪訝そうに見ていたファレスが、かちん、とレノをねめつけた。

「どうもどっかで見た面だと思えば、白昼堂々三又かけてた、節操のねえ間男じゃねえかよ!」

「見たとこ、隣国の傭兵らしいが」

かみつくファレスをレノは無視し、小首をかしげて値踏みするように眺めやる。

「こいつはカレリアにとって大事な人間、クレスト領家の公爵夫人だ。お前にもそれくらいは分かるだろう、これが戦塵にさらして良い人種かどうか」

ぐっとファレスは言葉につまった。

こわばった顔を一瞥し、レノはひらひら片手を振る。「遊民風情じゃ、端から釣り合いが取れねーよ。そうしてつるむだけでも問題だ。見逃してやるから、早いとこ消えろよ、ゆーみん?」

ひょい、とエレーンに背を屈める。

「裏木戸が開いている」

だしぬけに耳打ちされ、エレーンは面食らってレノを見た。

「早く出た方がいいんじゃねーの? 警備の巡回がすぐに来る」

はた、と己が立場に気づいて、エレーンはあわてて立ちあがった。

礼を言いつつ、スカートの裾をあたふた払う。その横を、レノは何事もなく通りすぎる。

歩み去るその背を、ファレスは忌々しげに見送って、エレーンを一瞥、不機嫌そうに舌打ちした。

「──なんてえ顔をしてやがる」

回廊の白い石柱が、石床に影を作っていた。夏の風が吹いていく。人の行き来する館から、日常のざわめきが聞こえていた。

風吹きわたる回廊を、黒い帽子の赤髪が、正装の背を向け、歩いて行った。

オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》