interval〜布石3〜

「早く、ここを開けなさあいっ!」

まなじりつりあげた仁王立ちで、エルノアは扉を指さした。

「一体どういうつもりなの! いきなり連れてきて閉じこめるなんて!」

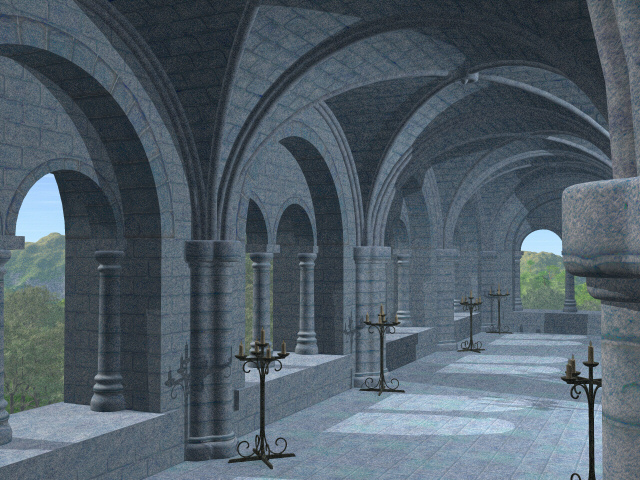

広々として天井の高い、品の良い部屋だった。

落ち着いた色彩の、質の良い絨毯が、部屋の隅々まで敷き詰められている。ゆったり広い空間に、飴色にかがやく調度品がいくつか。

「こんなことをして、ただで済むと思って? 早くわたくしを帰しなさい! 帰しなさいったら!」

「──まったく、飽きない人ですね」

部屋の主の青年は、大振りな長椅子で足を組み、静かに茶を啜っている。

呆れたように嘆息した。「鬼ごっこかと思えば、にらめっこ。今度は脅すおつもりですか。少しは落ち着かれたら、いかがです」

秀麗な面差し、頭髪と同色の理知的な瞳。ラトキエ領家、直系の嫡子アルベール。この国の首都を治めるラトキエの、次期当主と目される人物だ。

エルノアはまなじり吊りあげて、腕ぐみの上で指をたたく。「あなたは耳がお悪いのかしら? わたくしは帰ると言っているの」

「帰すことはできません」

「一体誰がそんなこと決めたの!」

「私がそう決めました」

「抗議するわっ!」

「それができる立場にあります」

アルベールは澄まして茶をすする。この男は、ずっと、この調子だ。

エルノアはぎりぎり拳を握る。

「いい加減にして! 告発するわよっ!」

「ご自由に。ですが、どこへ訴え出ると?」

「うっ──」

とっさに、ひるんで睨みつけ、エルノアはぶんぶん首を振った。

「う、うるさいわね! 帰ると言ったら帰るのよ! わたくしは帰るわ、今すぐに!──誰か! 誰かいないの! 今すぐ馬車を呼びなさいっ!」

「無駄ですよ。ここは私の屋敷です。貴女に従う者はいない」

「あら、そう。それなら自力で帰ってよ?」

お忘れではないかしら? わたくしにも足はありましてよっ! とエルノアはずんずん扉へ向かう。

「──それは困りましたね」

かちゃり、と茶碗が卓に置かれた。

アルベールはおもむろに腰をあげる。

「それでは、私がお相手しましょう。使用人では貴女の扱いに困るでしょうし。多少は心得がありますので、そのおつもりで」

「な、な、なによぅ……」

すらりと背の高い、悠然と微笑む相手を見やって、エルノアはたじたじと後ずさった。「女性に暴力を振るおうというの? それは騎士道にもとるのではなくて?」

この国でいう"貴族"とは、騎士の系譜の別称だ。

秀麗な顔をほころばせ、アルベールは苦笑いした。

「これは手厳しい。まったく仰せのとおりです。しかし、強行なさるなら、やむを得ない」

今にも踏み出しそうな向かいの様子に、エルノアは顔をゆがめて後ずさった。

肩越しに、素早く扉を見る。手に触れた椅子の背をつかみ、力任せに振りあげた。

「なによ! 扉の一枚や二枚!」

思わぬことが起こった。

ぴたり、と固まってしまったのだ。

両手をあげたバンザイの姿勢で、たたらを踏んで後ずさる。ヒールで足元が覚束ない。

頭上の重心が後ろにずれて、体が椅子の重みでもっていかれる。

背中が大きくのけぞった。

硬く広がる部屋床に、頭がみるみる吸い寄せられる。叩きつけられるのは時間の問題。だが、この不自然な姿勢では、もう体勢を立て直せない。

足裏が宙に浮き、体が横滑りに投げ出される。とっさに、かたく目をつぶる。

ぐっと背中が引きあげられた。

浮いた体が大きく振られ、一回転して、ぐるりと転がる。頬にぶつかる床の感触──いや、床ほど、それは硬くない。

手に、絨毯の感触があった。

頬に覆いかぶさる柔らかな布地。上質なシャツの生地──

「大丈夫ですか」

緊張した声に顔をあげると、彼が目をみはっていた。

こちらの顔を、投げ出した手足を、案ずるように忙しなくあらため、はしばみの瞳が覗きこむ。

「お怪我は」

問われて、え? とエルノアはまたたく。

もそもそ頭だけを軽く起こして、指をグーパー、再点検。

「いえ。どこも、なんともなくってよ」

「──それは良かった」

息をつめたその顔が、ほっ、とぎこちなく頬をゆるめた。

両肘をついた、はしばみの髪をゆるゆる落とす。「……なんて無茶な人だ」

「だって、あんなに重いとは思わなかったんですもの」

生まれてこの方、椅子など持ちあげたことはなくってよ? とエルノアは顔をゆがめて、ぶちぶち言い訳。

「それなら、手を放せばいいでしょうに」

諌める声には、わずかに非難が含まれている。視界をおおう肩の向こうで、天井の硝子灯がかがやいている。

頭の下に違和感があった。敷物が厚めの場所に転がったのか。いや、平坦ではなく包みこむような感触だ。絨毯に広がった髪の下、かいま見えるは見知らぬ指先。大人の拳二つ先に、顔を覗きこむはしばみの瞳──

「お、お、大きな世話よっ!」

あわてて肩を押し戻し、エルノアはあたふた起きあがった。

彼の腕から逃れ出て、ぱたぱた衣服を整える。殊更に目をそらし、乱れた髪を耳にかけ──

うつむいた顔がのぼせている。

振りあげたはずのあの椅子が、離れた床に転がっている。四脚の内の一本が折れ、その先が鋭く尖って。ならば、今、あの彼が、椅子を取りあげたということか。いや、そんな早業が可能だろうか。今しがたまで、遠い長椅子の前にいたのだ。けれど、現に、目の前にいる──。

衣服を払って立ちあがるアルベールの横顔を どぎまぎエルノアは盗み見る。心得があるとは言っていたが、それに嘘はないようだ。体の鍛え方も相当なもの。蝶よ花よと甘やかされた、ひ弱な子息かと思ったら──。

彼は床に手を伸ばし、壊れた椅子を引きあげている。部屋が荒れたが、使用人を呼ぶつもりはないようで、きちんと壁際に寄せていく。

わっ、わたくしは片付けないわよ? わたくしに片付けができると思って? とじりじり協力を拒みつつ、だが、己の後始末をする彼を、そわそわ目で追ってしまう。

はっ、とエルノアは向き直った。

「……怪我をしたの?」

彼の白いシャツの腕が、ほんのり赤く染まっている。

気づいたように腕を見やって、ああ、とアルベールは苦笑いした。「大したことはありませんよ。それより、君に怪我がなくて良かった」

「血が出てるじゃない!」

つかつかエルノアは近づいた。彼のシャツをまくりあげる。

「やっぱり……」

それを見て眉をひそめ、おろおろ指先で腕をなぞった。「こ、こんなの一体どうしたら──」

小指ほどの長さの赤い筋が 手首近くに走っている。

「あ、ううん! 大丈夫よ。すぐに医師を呼ばせるわ。急いで治療すれば、痛みもすぐに──いいこと? あなたは気をしっかり持って──!」

勢いこんで顔をあげ、はっ、とエルノアは硬直した。

間近で、目がかち合っていた。

きょとんとした彼の顔──

「あ、あ、あなたが悪いのよっ?」

わたわたエルノアは目をそらす。

「だ、だって、閉じこめたりするんだものっ! だから、わたくしも仕方なく──」

押し戻されたアルベールが、くすり、と小さく苦笑いした。

うつむき、くすくす笑っている。むっとエルノアは振りかえる。

「な、何がおかしいのよ……」

くすくす笑っていたアルベールが、天井を仰いで笑い声をあげた。

淡々とした様から一転、意外にも快活な一面に、あっけにとられてエルノアは固まる。

まだ笑いの収まりやらぬ顔で、アルベールが振り向いた。

「──これは失礼。あまりに心配なさるもので。ですが、そんなに深刻にならずとも大丈夫ですよ。この程度の掠り傷、剣の稽古で慣れていますから」

ぽかん、とエルノアは向かいを見返す。「……剣の、稽古で?」

「ええ。これでも少しは嗜みますもので」

「でも、血が出ているわ」

当惑して訴える。

ふっとアルベールは微笑んで、いたずらっぽく覗きこんだ。

「私を怒っていたのでは?」

はた、とエルノアは我に返る。

のぼせあがった赤面で、ぱくぱく口を開閉した。

「そっ、そっ、そうよ! 怒っているわよ! 当たり前じゃない! みんな、あなたが悪いんですもの!」

「貴女には、申し訳ないと思っていますよ」

「だったら、邪魔をしないで下さらない? 家に帰ると、何度言えば──」

「ですから、申し上げているでしょう」

まだ笑みを残しつつ、アルベールは元の長椅子に引きあげた。

腰をかけ、隠しからハンカチをとり出して、器用に傷口を縛りあげる。「貴女が帰る必要はない。今日からここが、貴女の家です」

「──どうかしているわ」

エルノアは鼻じらんで目をそらした。「わたくしの家はここではないわ。あなた、さっきから何を言って」

「貴女を妻に迎えます」

あぜんとエルノアは見返した。

「今、なんて──いえ、あなたは何を言っているの?」

アルベールは静かに見つめている。

「では、もう一度、言いましょうか?」

「そんな勝手が許されると思って? いえ、そんな話、聞いていないわ。わたくしは "いい"なんて言った覚えは」

「私のことがお嫌いですか?」

はしばみの瞳で見つめられ、エルノアは視線を泳がせた。

「そっ、そんなことは、ないけれど──あなたは素敵だし、資産家だし、この領家の跡取りだし、でも」

「それは良かった」

皆まで言わせず、アルベールは笑う。「では、異存はないということですね?」

「そ、そんなことは言ってなくてよ!? だって、ラルが黙っていないわ。そうよ、わたくしにはもう、婚約者が──」

「そのことでしたら、ご心配には及びません」

軽く手をあげ、アルベールは先をさえぎった。

「ロワイエ家からは、了承を取りつけてありますので」

「うっ、嘘よ! ラルがそんなこと承知するはずがないわ」

「では、確かめますか? ご自分で」

うっ、とエルノアは思わずひるんだ。

アルベールは膝に腕をおき、まっすぐ目を向けている。

「承知しましたよ、ラルッカは。婚約解消に、異存はない、と」

「そんな、こと──」

エルノアはうろたえ、眉をしかめた。

「いいえ。何かの間違いよ。そんなこと、あるはずがないもの……」

つぶやいた語尾が、うつろに消え入る。アルベールが眉をしかめて嘆息した。

「早く忘れた方がいい。家名のためなら貴女を捨てる、その程度の男です」

「ラルを悪く言わないでっ!」

エルノアは憤然と睨めつけた。

「ラルを悪く言ったら承知しないわ。──いいえ、違う。そんなはずない。ラルは絶対そんなこと。だって、ラルは、わたくしに、一緒になろうと言ったのよ?」

アルベールは無言で見返していた。形の良い眉を、苦々しげにひそめて。

その瞳に何かの感情がよぎったが、それが何かはわからなかった。言い返されて憤慨したのか。いや、そんな些細なことではないような。

深い哀しみと憤り、様々な感情がない交ぜになった、はしばみ色の深い瞳。切なさをこらえているような。痛みに苛まれているような。なぜ、そんな目で見つめるのか。

エルノアは戸惑い、居心地悪く目をそらした。

「い、いいわよ。そういうことなら、わたくしにだって考えがあってよ」

むくれた顔をあえて作って、胸の前で腕を組む。

「だったら毎日夜会をひらいて、買い物だってしまくって、あなたの金庫をからにしてやるから!」

「それは困りましたね」

言葉ほど困ったふうもなく、アルベールは手を伸ばして茶椀をとった。「では、入用な品は申告制にしましょうか」

「……え゛?」

「無駄遣いは許しません」

しれっと茶をすするその顔に、エルノアは、あぜんと口をあけた。

アルベールは窺うように一瞥をくれる。「貴女のわがままを許していては、我が家は破産してしまう」

「なによ、意地悪! 冷血漢!」

エルノアはわなわな拳を握った。「買う物を一々言えなんて、ラルなら絶対言わないわ!」

「以後、この私の部屋で、他の男の名を呼ぶことを禁じます」

アルベールはおもむろに目を返す。

「貴女はお気づきではないようだが、少しは配慮していただきたい。そうした話題は不愉快です」

「だったら、早く帰してほしいわ! いい加減わかってくださらない? わたくしにはラルがいるの。あなたのお相手なら、他にいくらでも──」

「いいえ。貴女でなくてはね」

そっけなく、アルベールは斥ける。エルノアはその顔を睨めつけた。

「あなたがわたくしを愛しているとは思えないわ」

「──愛、ですか」

くすり、とアルベールが困ったように微笑んだ。

「そうした話が、女性は本当にお好きですね。しかし、我々の婚姻に、そうしたものが必要でしょうか。貴女もわかっておいででしょう。必要なのは、家督を継ぐ嫡子です。貴女はご自分の役割を、果たして下されば、それでよろしい。貴女も財閥の令嬢ならば、そうした事情は心得ておいでのはずだが」

「──そ、それは、そうだけど──でも──」

とっさに戸惑い、口ごもる。「でも、それなら、他の方でも──」

「いいえ」

きっぱり、アルベールははねのける。

「言ったはずです。妻に迎えるのは、貴女だと」

じりじり相手を睨めつけて、エルノアは憤然と顔をあげた。

「どうして、そんな意地悪を言うの? わたくしが何をしたというの? 一体なんの恨みがあって!」

「滅相もない。貴女に恨みなどありませんよ。ただ、少々都合がありましてね」

「──都合、ですって?」

エルノアは面食らって眉をひそめた。

「あなたはこれを都合だと言うの? そんな事のために、わたくしたちの仲を裂くというの? だったら、わたくしにも都合はあってよ!」

「物事には、順位がある」

そっけなく、アルベールは言った。

「残念ながら、私の都合は、貴女のそれに優先する、それだけのことです」

── このカレリアにいる限り、貴女に勝ち目はありません。

「あなたを、許さないわ」

きゅっと拳をかたく握り、鋭くエルノアは睨めつけた。

「覚えてらっしゃい。生涯、あなたを許さなくてよ!」

「よろしい。受けてたちますよ」

おもむろに立ちあがり、アルベールは悪びれもせずに微笑んだ。

「お気の済むまで、存分にどうぞ」

空が白み、夜が明けた。

そして、陽が高くなる。

まんじりともできなかった長椅子で、エルノアは呆然と座りこんでいた。

生涯初の衝撃だった。まるで歯が立たなかった。優しいだけの総領息子と侮っていたアルベールに。

すっかり、やりこめられていた。何ひとつ主張が通らない。いつもの調子が通用しない。何もかも勝手が違う。こんな屈辱は初めてだ──。

『 私は別室で休みますので、貴女は、どうぞ、お寛ぎください 』

あの後アルベールは言い置くと、あっさり部屋を出て行った。そして、しばらく家を空ける旨、戸口で付け足し、有無を言わさず言い渡した。

『 戻り次第、貴女との婚約を発表します 』

陽を浴びた肘掛けの一点を見つめ、エルノアは眉をしかめて爪を噛む。

「一体どうして、こんなことに」

まるで訳がわからない。

おぼろながらも分かるのは、政争に巻き込まれたらしい、ということだった。

生家は爵位のない一財閥。資産はあれど、従属関係には無縁の身分だ。だが、婚約者ラルッカは、この限りではない。彼は歴とした貴族の一員。その身の振り方が、既にこちらにまで波及するとは──。

震える指で肘掛けをつかみ、再び椅子から立ちあがる。

がらんと広い、見知らぬ部屋の心細さに、そわそわ歩き、視線を無為にさまよわせる。寝台はきちんと整えてあったが、とても横たわる気にはなれなかった。こんなふうに自由を拘束されるのは初めてだ。しかも、ここは貴族の館、しきたりひとつ知らない世界。誰にも助けを求められない。ここには、いつもの使用人はいない──。

所在ない足を止め、エルノアは唇を噛み、眉をひそめる。

「どうしたら……」

運命の歯車が狂い出した──いや、動き出したのを、はっきりと感じていた。

あの御曹司は本気なのだ。ラトキエの次期当主アルベールは。地位も権力も持っているそんな彼が本気になれば──

はっと息を呑み、瞠目する。

「いいえ。だめよ、呑まれては。今はとにかく、ここから出ないと」

室内に視線をめぐらせる。しなければならない事がある。思案して爪を噛み、扉に顔を振りあげた。

「誰か! 誰か、いないの!」

物音一つ立てはしないが、鍵のかかった扉の向こうで、控えていることは分かっている。

案の定、気配が動き、鍵のまわる音がして、閉ざされた扉が静かに開いた。

「ご用でしょうか、お嬢さま」

耳に心地よい貫禄のある声。

うやうやしく頭を下げたのは、意外なことに侍女ではなかった。どことなく威圧感のある、恰幅の良い黒服だ。

頭髪に白髪の入りまじるその初老の風貌から 「客の相手をする従僕」ではなく「主付きの従者」と知れた。つまり、あのアルベールが、身の回りの世話をする直属の使用人を、こちらに寄越したということらしい。さすが大領家の使用人らしく、押し出しといい、気品といい、主とも見紛う風格がある。黒服を着こなした姿勢はあくまで正しく、一分の乱れもそこにはない。

威圧的な上背にたじろぎながらも、エルノアは従者を直視する。

「わたくしを、すぐに案内なさい」

「申し訳ございません。外へはお出になれません」

なめらかな口調で、従者は返した。「旦那様からのお言い付けですので──」

「このわたくしに逆らうなんて、百万年ほど早くってよ」

エルノアは一蹴、声を張る。

「このわたくしを誰だと思って? 主に無断で逗留するほど、厚かましい恥知らずではなくってよ」

従者が怯んだように見返した。

困惑した顔で目線をそらす。顎に手をあて、どう対処すべきか考えている様子だ。

毅然とエルノアは目を向けた。

「早く支度を。こちらの屋敷の大旦那様に──ご当主クレイグ様に、ご挨拶に伺います」

オリジナル小説サイト 《 極楽鳥の夢 》